予約から結果送付まで

ページ内のコンテンツ一覧

健診予約から受診前日

お電話でご予約

ご希望のコース及び検査をお選びいただき、お電話でご予約ください。

- ご予約専用電話

- 044-981-6883

- 受付時間

- 月~土曜日 10時00分~15時00分まで(日・祝日除く)

ご案内状を送付

通常、受診日の2週間前までに、ご案内状・問診票・検査キットをお送りします。

案内封筒の到着後すぐに開封し、以下の内容を必ず確認してください。

- お食事時間などの注意事項は必ず確認してください。

- 大腸がん検査の方は事前の採取が必要です。

- 以下のような情報に誤りがある場合、当日修正にお時間をいただきます。お早めにご連絡ください。

- 保険証に記載の登録内容(氏名の漢字・フリガナ・生年月日・性別)が送付した予約票の内容と違う場合

- 申し込みをした検査内容が違う場合

受診日までの確認作業

必ず事前に全ての書類に目を通していただき、下記事項をご確認ください。

- 問診票は検査前日までにご記入ください。

- キャンセル・日程変更は前日までにご連絡をお願いします。

- 事前の注意事項について記載している案内書類を同封しております。ご不明点等ございましたら、前日までにお問い合わせください。

- ご希望のオプション検査は事前予約をお願いします。

- 曜日や実施数に限りのある検査があり、ご希望のお日にちでご予約を承れない場合がございます。予めご了承ください。

- 予約変更

- 044-981-6863

- 受付時間

- 月~土曜日 9時00分~17時00分まで(日・祝日除く)

検査当日

受付

受付(予約)時間の10分前までに、当健診センター窓口(麻生リハビリ総合病院内)までお越しください。

- 氏名・受付時間をスタッフに伝えてください。受付前に座ってお待ちください。

予約時間での案内になります。早めに来院されてもお時間までお待ちいただきます。 - スタッフから氏名を呼ばれますので、以下の物をお手元に準備しておいてください。

- 麻生総合病院の診察券(お持ちの方)

- 保険証/マイナンバー保険証

- 送付した書類(問診票・同意書等)※必要事項を記入の上、ご持参ください。

- 受診券・セット券(該当する方)

- 検体容器 ※採取日・氏名を必ずご記入ください。

- スタッフと検査内容の確認をします。

健診スタートです

更衣

看護師の案内に沿って、健診着にお着替えをしていただきます。

各種検査・医師問診

- 検査毎にスタッフがご案内します。

- 当健診センターは、麻生リハビリ総合病院内にあります。検査内容により、麻生総合病院と麻生リハビリ総合病院の建物を移動することがあります。

会計

- 当日のお会計となります。

- クレジットカード(VISA・マスターカード・JCB・American Express・Diners Club・Discover)がご利用になれます。(ご一括のみのお取り扱いとなります。)

- 駐車場をご利用の方は駐車サービス券をお渡ししますので、会計時に受付で駐車券をご提示ください。

受診後

検査結果、発送

受診日から3~4週間後に発送いたします。1ヶ月以上届かない場合はご連絡下さい。

お急ぎの方は受付時間内に健診センター窓口にて直接お渡しも可能です。

郵送ご希望の方

結果が出来次第郵送いたします。郵便事情によってはお時間がかかる場合もございます。

窓口受取ご希望の方

健診終了時に受付でお声がけください。結果が出来次第こちらから連絡し受取日時を決定します。

結果説明&受取ご希望の方

健診終了後受付でお声がけください。結果が出来次第こちらから連絡し、結果説明日時を決定します。

精密検査を受ける

麻生総合病院で精密検査 ご希望の方

健康診断の結果、要精密検査・要治療(D判定)と判定された方には、二次検査が必要となります。

事前予約制となっておりますので麻生総合病院の予約センターまでご連絡ください。

【麻生総合病院】総合案内・予約センターにて予約をお取りください。

- ご予約専用電話

- 044-987-3293

- 受付時間

- 月曜~土曜(日曜、祝日除く) 9時~17時

検査当日

麻生総合病院・本館受付までお越しください。

持ち物

- 保険証・マイナンバー保険証

- 診察券

- 健診結果票

- 受診セット

受診セットとは、精密検査の際に必要な書類が入った透明ファイルです。結果票に同封しております。当日の担当医に必ずお渡しください。

他院で精密検査 ご希望の方

大学病院や高度医療機関での精密検査のご希望など、受診の際に紹介状が必要となる方はお申し込みが必要です。

他院での精密検査を希望の方には正確な検査結果をお持ちするために紹介状をお持ちすることをお勧めします。

紹介状(診療情報提供書や画像データ)をご準備いたしますので健診センター(044-981-6863)へご連絡ください。

- 紹介状作成は下記費用がかかります。

診療情報提供書作成料(画像データを含む) ¥2,750(税込み)/1通 - MRI、マンモグラフィ、胃がん等の画像検査での精密検査となった場合、診療上、画像データ持参が必要となりますのでお申込みください。紹介状をお持ちにならない場合には「選定医療費」がかかりますことをご理解ください。

- 紹介状の必要のない医療機関には、結果用紙をそのままお持ちください。

保健指導

健診コースに保健指導が含まれている方で対象となった方は、保健指導を受けることが可能です。対象となった場合は、健診センターまでご連絡ください。

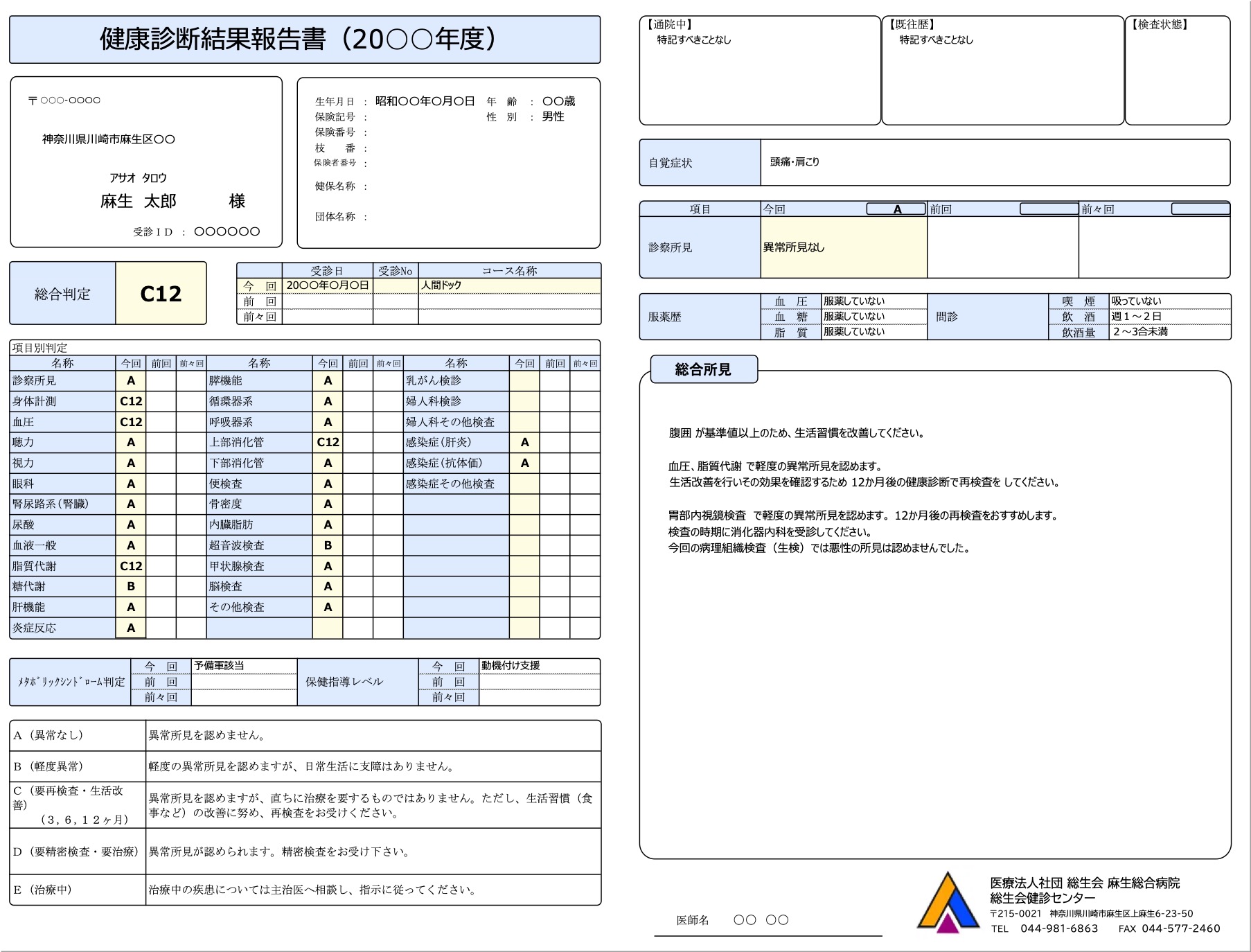

| 判定 | 内容 |

|---|---|

| A 異常なし | 今回の検査では異常はありませんでした。 |

| B 軽度異常 | 基準値の範囲を軽度に外れている、または画像上で明らかな良性疾患と判断される所見を認めるが精密検査を必要とするものではありません。 |

| C ( )か月後再検査 | 数値上、改善が望ましい軽度の変化が見られる、または画像検査で変化を見ることが望ましい所見がある場合に、時期をおいて( )か月後に再検査を行うことをお勧めします。 |

| D 要精密検査 | 今回の結果で、明らかな異常や特定の疾患が疑われます。麻生総合病院の各診療科(または近医、かかりつけ医)で精密検査をお受けください。 |

| E 通院中・治療中 | 現在通院中、治療中の疾患に関する検査での結果は判定ができませんので、必ず主治医へ結果をお知らせください。 |

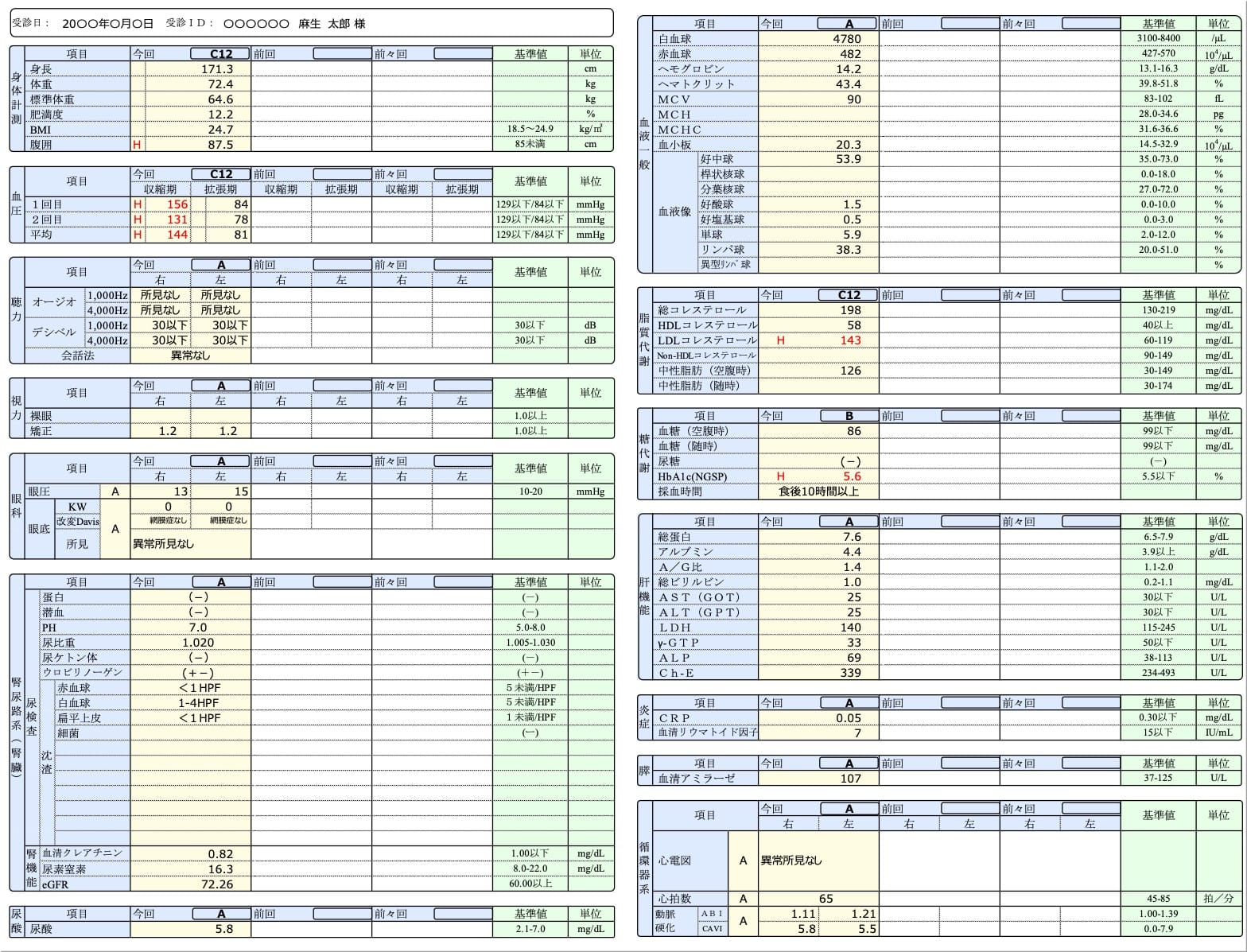

01身体計測

BMI

| 基準値 | 単位 |

|---|---|

| 18.5〜24.9 | kg/㎡ |

身長と体重から算出される肥満度を表す指標です。

BMI=体重(㎏)÷【身長(m)×身長(m)】

BMIは上記で算出されます。

国際的な基準ではBMI 30以上が肥満ですが、アジア人はBMI25以下であっても生活習慣病の発生リスクが高いことから、日本肥満学会によるBMI 25以上を肥満、最も病気にかかりにくい標準体重をBMI 22という基準で判定を行っています。ただしBMIの難点は、体重を筋肉や脂肪量、骨の重量ごとに区別しないため、ボディビルダーは筋肉量だけでBMI高値となるため肥満と判断されたり、低体重でも脂肪量の多いかくれ肥満が判別されにくいことです。

日本肥満学会による肥満度判定の基準

| 低体重(やせ) | 18.5未満 |

|---|---|

| 普通体重 | 18.5以上25未満 |

| 肥満(1度) | 25以上30未満 |

| 肥満(2度) | 30以上35未満 |

| 肥満(3度) | 35以上40未満 |

| 肥満(4度) | 40以上 |

腹囲

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| 男性 | 85未満 | cm |

| 女性 | 90未満 | cm |

生活習慣病発症リスクの高い肥満の指標「内臓脂肪面積」を簡便な腹囲計測により推定し肥満をチェックしています。

内臓脂肪量100㎠が推定される腹囲が基準値のサイズです。つまり腹囲が基準値以上の場合には、男女それぞれが内臓脂肪面積が100㎠以上あると判断され、必須項目としてメタボリックシンドロームの診断基準に含まれています。

内臓脂肪CT

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| 内臓脂肪面積 | 100未満 | ㎠ |

内臓脂肪面積を計測して、内臓脂肪型肥満かどうかを調べています。

腹部のCT画像から内臓脂肪量面積を計測し、100㎠以上場合の内臓脂肪型肥満の発見につなげています。内臓脂肪型肥満が注目される理由は、脂肪細胞からでる悪玉のホルモンの作用で「血圧を高くする」「血栓を作りやすくする」など様々な異常を誘発するためです。このためメタボリックシンドロームの必須項目です。

メタボリックシンドローム判定・保健指導レベル

| メタボリックシンドローム判定 | 基準該当 | 保健指導レベル | 積極的支援 |

|---|---|---|---|

| 予備軍該当 | 動機付け支援 | ||

| 非該当 | なし |

| メタボリック シンドローム判定 |

保健指導 レベル |

|---|---|

| 基準該当 | 積極支援 |

| 予備軍該当 | 非該当 |

| 予備軍該当 | 非該当 |

あなたは大丈夫でしたか?「メタボリックシンドローム」

メタボ、その予備軍で生活習慣を変える必要がある方は保健指導が必要です。

結果報告書一枚目をご確認ください。

表:メタボリックシンドロームの診断基準

| 必須項目 | (内臓脂肪蓄積) ウエスト周囲径 |

男性≧85cm 女性≧90cm |

|---|---|---|

| 内臓脂肪面積 男女ともに≧100㎠に相当 | ||

| 選択項目 3項目のうち2項目以上 |

①高トリグリセライド血症 かつ/または 低HDLコレステロール血症 |

≧150mg/dL <40mg/dL |

| ②収縮期(最大)血圧かつ/または拡張期(最小)血圧 | ≧130mmHg ≧85mmHg |

|

| ③空腹時高血糖 | ≧110mg/dL | |

内臓型肥満に加えて、高血圧症、耐糖能障害、脂質異常症などが重なると、内臓脂肪の影響で動脈硬化が加速して「心筋梗塞」や「脳梗塞」といった命に係わる病気発症のリスクが非常に高まっている状態のことをメタボリックシンドロームといいます。

我が国では、このような動脈硬化性疾患による死因が約30%以上にものぼるため、この状態を早期発見してお知らせするのが「メタボリックシンドローム判定」です。そして、お知らせするだけでなく、この状態を少しでも改善させ、病気発症のリスクを減らすためのサポートが「特定保健指導」です。

動機づけ支援は、川崎市や組合から補助を受けて利用していただけるもので、無料で受けられるライザップとも呼ばれています。当センターの管理栄養士が親身にサポートしておりますので、該当される方はできるだけお受けになることをお勧めしています。

02血圧

| 血圧 | A:正常(基準値) | B:軽度異常 | C:再検査 |

|---|---|---|---|

| 拡張期血圧 | 129以下 | 130〜139 | 140〜159 |

| 収縮期血圧 | 84以下 | 85〜89 | 90〜99 |

高血圧予備軍から治療が必要な高血圧症までを調べています。

血圧は1日の中でも変動するもので、高血圧予備軍は上記の通りです。 B、C判定となった方は自宅での血圧測定と、食生活の見直しや減量などを行い次回の健診での血圧の変化を確認しましょう。

高血圧は、「メタボリックシンドローム」の診断項目の1つです。

高血圧は、自覚症状がなく常に血管の壁に高い圧力が加わることで動脈硬化(血管が傷つき硬くもろくなること)を進行させます。高血圧が長期的に続くと血管が破綻する「大動脈解離・脳出血」や、血管が詰まり閉塞する「心筋梗塞・脳梗塞」、他にも腎臓病、眼疾患など高血圧は様々な深刻な病気をもたらします。

異常があったら「内科(循環器内科 腎臓内科など)」へ

03聴覚

| A正常(基準値) | 単位 | |

|---|---|---|

| 1,000Hz | 30以下 | dB |

| 4,000Hz | 30以下 | dB |

聴力検査の重要な目的は、業務や日常からの騒音性難聴の早期発見です。

聴力検査では、1000Hz、4000Hzの周波数で低音域や高音域の難聴を調べています。若い方でもイヤホンなどの使用で難聴の人が増えています。また加齢による聴力の低下は認知症のリスクを高めます。なぜなら、聞こえにくくなり会話でのコミュニケーションがとりづらくなることで、抑うつや閉じこもりによるフレイル(要介護の状態に近づいてしまうこと)につながるからです。

異常があったら「耳鼻科」へ

04眼科

視力

| 基準値 | |

|---|---|

| 裸眼 | 1.0以上 |

| 矯正 | 1.0以上 |

近視、または眼疾患による視力低下の早期発見

眼鏡やコンタクトレンズが合わない、裸眼で見えにくくなった等の視力低下だけでなく、白内障などの眼疾患が原因により視力が低下することもあります。「アイフレイル」という言葉もあり、視力の低下は転倒のリスクが10倍といわれています。

異常があったら「眼科」へ

眼圧

| 基準値 | 単位 |

|---|---|

| 10〜20以下 | mmHg |

主に緑内障の早期発見につなげる検査です。

眼圧が低いと「網膜剥離」、高い場合には「緑内障」や「高眼圧症」などの眼科疾患が疑われます。緑内障は視野が欠ける疾患で一度欠けた視野は回復しないため早期発見が重要です。

異常があったら「眼科」へ

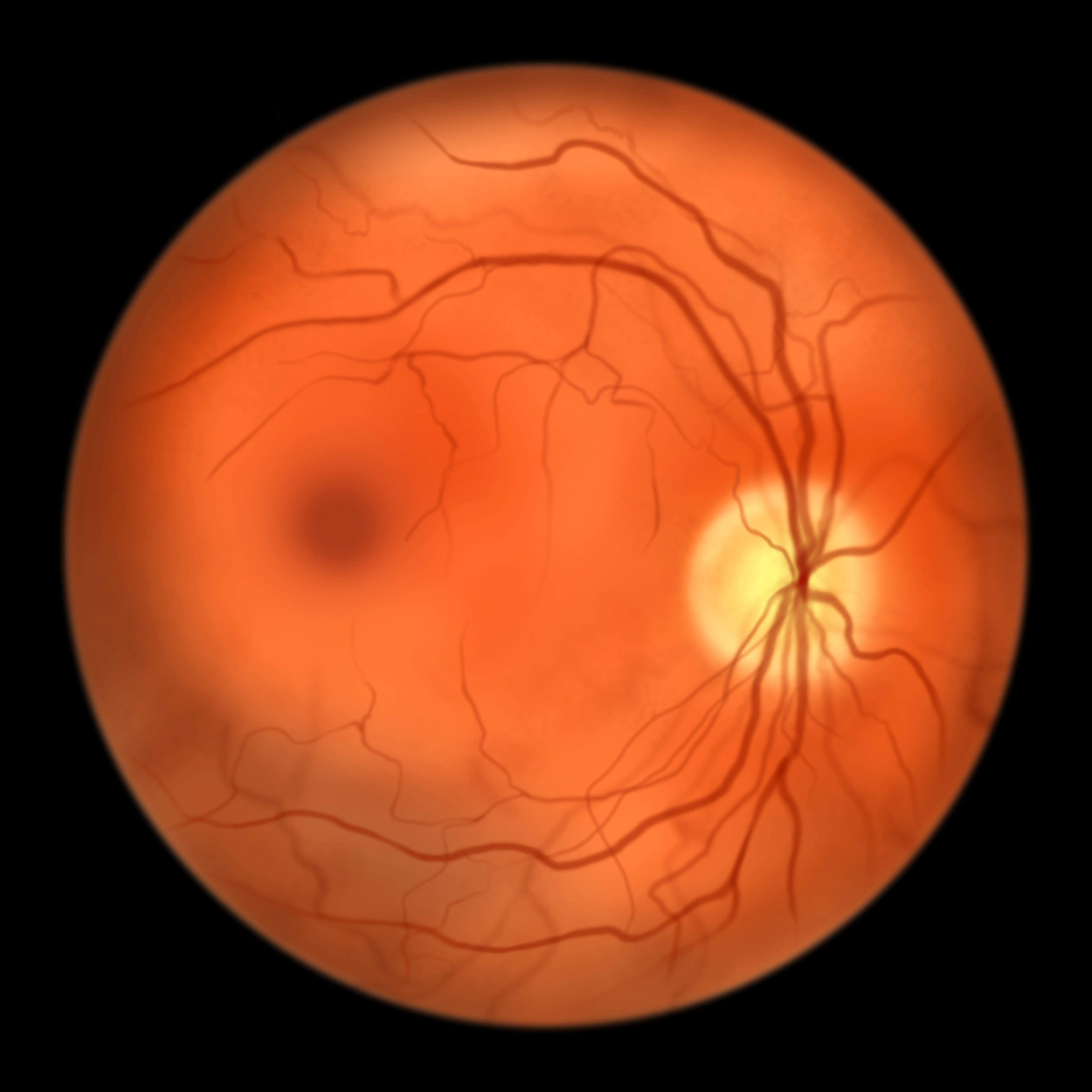

眼底

| 基準値 | |

|---|---|

| Keith-wagner | 0 |

| 改変Davis | 網膜症なし |

| その他 | 異常所見なし |

高血圧と糖尿病による眼科的合併症の発見・そのほか「白内障・緑内障・加齢黄斑変性などの眼科疾患」の早期発見

撮影した眼底写真で

- KW:高血圧による眼底血管の変化の有無

- 改変Davis:糖尿病により引き起こされる眼底の変化の有無

- その他:白内障や緑内障、加齢黄斑変性などその他の眼科器質的疾患の有無

の上記3つのポイントを眼科専門医が判定しています。

今回の検査で異常が見られた場合には、視力障害や失明につながる疾患の可能性もありますので眼科を受診してください(ご自身の眼底のお写真を結果とともに添付しております)。

異常があったら「眼科」へ

05腎尿路系検査・尿酸

尿検査

| 基準値 | ||

|---|---|---|

| 尿定性 | 蛋白 | (ー) |

| 潜血 | (ー) | |

| PH | 5.0〜8.0 | |

| 尿比重 | 1.005〜1.030 | |

| 尿ケトン体 | (ー) | |

| ウロビリノーゲン | (±) | |

| 尿沈査 | 赤血球 | 5未満/HPH |

| 白血球 | 5未満/HPH | |

| 扁平上皮 | 1未満/HPH | |

| 細菌 | (ー) |

尿検査では2種類の検査があります。

- 尿定性:尿中の成分を検出する検査です。

- 尿沈査:顕微鏡で尿中の細胞を検出する検査です。

通常はみられない成分や細胞が検出された、または通常よりも量が多く検出されたなど、何らかの腎臓疾患や泌尿器疾患が疑われる場合にD要精密検査となります。(健常時でも一時的に異常な成分が検出されることがあるため、その程度や種類によって判定が行われています。)

異常があったら、血尿の場合「泌尿器科」、その他「内科(腎臓内科)」へ

腎機能

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| 血清クレアチニン | 男1.00以下 / 女0.70以下 | mg/dL |

| 尿素窒素 | 8.0〜22.0 | mg/dL |

| eGFR | 60.00以上 |

腎機能を調べる検査です。近年、腎機能が少しずつ低下する「慢性腎臓病(CKD)」の人が7人に1人ともいわれるほど増加しています。

- 血清クレアチニン:老廃物の一種で、腎機能の低下により排泄できなくなると高値となります。

eGFRは腎臓が1分間に作る尿量でクレアチニン値より算出されます。これも同様に腎機能を反映しています。 - 尿素窒素:タンパク質が代謝されて生成される老廃物です。腎機能の低下によりこの尿素窒素が排泄できなくなっていると高値を示します。

腎臓は病状がかなり進行しないと症状が現れないにもかかわらず、一度腎不全に陥ってしまうと回復が難しく生涯人工透析が必要となる臓器です。このため異常が見られる場合にはきちんと受診することが大切です。

異常があったら「腎臓内科」へ

尿酸

| 基準値 | 単位 |

|---|---|

| 2.1〜7.0 | mg/dL |

主に高尿酸血症の早期発見、痛風発作の予防につなげる検査です。

- 低値の場合:激しい運動や脱水にご注意ください。

- 高値の場合:体内の老廃物である尿酸が過剰に作られている、または腎臓からきちんと排泄できない状態です。食生活、飲酒、運動習慣の見直しが必要です。高尿酸血症は、「痛風」や「尿路結石」などの激痛を伴う発作や、腎機能障害を引き起こすことが問題です。

異常があったら「内科(糖尿病代謝内科)」へ

06血液一般検査

| 基準値 | 単位 | |||

|---|---|---|---|---|

| 男性 | 女性 | |||

| 血液一般検査 | 白血球 | 3100〜8400 | /μL | |

| 赤血球 | 427〜570 | 376~500 | 10⁴/μℓ | |

| ヘモグロビン | 13.1〜16.3 | 12.1〜14.5 | g/dL | |

| ヘマトクリット | 39.8〜51.8 | 33.4〜44.9 | % | |

| 血小板 | 14.5〜32.9 | 10⁴/μL | ||

ヘモグロビン低値

貧血の状態です。内科を受診しましょう。閉経前の女性の場合には多くの場合月経の異常が原因です。婦人科も受診しましょう。

白血球異常

感染症や白血病などの可能性がありますのでまずは内科を受診しましょう。血液内科の受診が必要になることもあります。

血小板異常

出血しやすくなる、自己免疫疾患などの可能性がありますのでまずは内科を受診しましょう。血液内科や他の専門内科の受診が必要となることもあります。

07脂質代謝

コレステロール・中性脂肪

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| 総コレステロール | 130〜219 | mg/dL |

| HDLコレステロール | 40以上 | mg/dL |

| LDLコレステロール | 60〜119 | mg/dL |

| Non-HDLコレステロール | 90〜149 | mg/dL |

| 中性脂肪(空腹時) | 30〜149 | mg/dL |

| 中性脂肪(随時) | 30〜174 | mg/dL |

脂質異常症(高脂血症)の有無を調べています。

脂質には「コレステロール」と「中性脂肪」があり、それぞれの役割があります。どの種類の脂質が高いかによって治療やリスクが異なります。

脂質の種類

コレステロール

体の細胞の材料であり、ホルモンや胆汁酸など重要な体内物質の材料です。

LDL

増加すると全身にコレステロールを運び出し、血管壁に蓄積して動脈硬化や狭窄をきたす血管の老化を引き起こす物質です。このため、「悪玉コレステロール」と呼ばれます。

HDL

「善玉コレステロール」と呼ばれ、全身の余分なコレステロールを回収する役割があります。高脂血症の予防に重要なため、低い場合に問題となります。

Non-HDL

[総コレステロール]-[HDLコレステロール]で算出されます。LDL以外の悪玉コレステロールも把握できるため、この値も注意することで動脈硬化の改善につながるといわれています。

中性脂肪

人間が活動するための大切なエネルギー源です。

過剰になると内臓脂肪が増え肥満になるだけでなく、内臓脂肪は動脈硬化を促進することにつながります。中性脂肪が高いことを「高トリグリセリド血症」と呼びます。

脂質異常の影響

高値の場合

動脈硬化を進行させ、狭心症や心筋梗塞、脳出血や脳梗塞のリスクを高めます。生活習慣の見直しや治療で数値の改善を目指すことが大切です。

低値の場合

脂質は体温の保持、内臓の保護、ビタミンの吸収を助けるための重要な栄養素でもあります。エネルギー源不足となり、体力や免疫力の低下をきたすこともあります。

異常があったら「糖尿病内科」へ

08糖代謝

血糖値・HbA1C

| 基準値 | 単位 | ||

|---|---|---|---|

| 糖代謝 | 血糖(空腹時) | 99以下 | mg/dL |

| 血糖(随時) | 99以下 | mg/dL | |

| 尿糖 | (ー) | ||

| HbA1c(NGSP) | 5.5以下 | % |

いわゆる「糖尿病」の発見につながる項目です。

血糖

血糖は、空腹時の血液中に含まれるブドウ糖の濃度でメタボリックシンドロームの診断項目の1つです。

HbA1C

HbA1cは過去1-2ヶ月間の血糖値の平均的な状態を示し、血糖が高いほど上昇します。

無症状で全身に影響を及ぼす「糖尿病」

症状がないからと治療をせずに高血糖のままでいると、網膜症・腎症・神経障害の合併症が発症し進行します。このため、症状がないまま気づくころには、心臓病による発作、失明、腎不全による透析、末梢神経血流障害による下肢の切断など重篤な状態が間近に迫っていることもある深刻な疾患です。

予備軍でも様々な病気を呼び寄せる「糖尿病」

【C判定の方(空腹時血糖110~125mg/dL HbA1c 6.0~6.4%)】

糖尿病予備軍として日常的に体には様々な影響が始まっている段階です。生活改善を積極的に行い、再検査で数値の変化を確認してください。

【D判定(空腹時血糖126mg/dL以上 HbA1c 6.5%以上)】

この場合、早期発見というよりもすでに糖尿病を発症していることが多く、様々な合併症が存在している可能性もあります。速やかに精密検査を受けましょう。

異常があったら「糖尿病・内分泌内科」へ

09肝機能

肝機能検査とは、肝臓・胆嚢・胆道の障害や異常により様々な酵素が上昇したり低下することを利用して異常を見つけるものです。

異常を示す項目から診断をつけることは難しく、異常を示す項目の種類などから疾患を推定して精密検査を行います。

B、C判定(軽度異常~再検査)の場合、多くが脂肪肝やアルコールによる肝臓の炎症が原因です。まずは積極的に減量や食生活の改善を行ってください。肝臓は、沈黙の臓器といわれるほど自覚症状が出にくいため、肝機能異常を放置しておくと肝硬変や肝臓がんにつながることもあります。D判定の場合にはかならず精密検査を受けましょう。

ビリルビン

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| 総ビリルビン | 0.2〜1.1 | mg/dL |

肝臓や胆嚢、胆道に異常があると胆汁に排出される色素で上昇し、黄疸が出現します。

AST(GOT)・ALT(GPT)

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| AST(GOT) | 30以下 | U/L |

| ALT(GPT) | 30以下 | U/L |

肝臓に障害、ダメージがあると漏出して上昇します。肝障害が深刻な場合にはかえって低下することもあります。

LDH

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| LDH | 115〜245 | U/L |

肝障害以外にも、ほかの臓器の障害の際にも上昇するために総合的な判断材料とされています。

γGPT・ALP

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| γGPT | 50以下 | U/L |

| ALP | 38〜113 | U/L |

肝、胆道系の異常で上昇することが多い項目です。

総蛋白、アルブミン、A/G、Ch-E

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| 総蛋白 | 6.5〜7.9 | g/dL |

| アルブミン | 3.9以上 | g/dL |

| A/G | 1.1〜2.0 | |

| Ch-E | 234〜493 | U/L |

肝臓で合成されるもので肝障害の際には低下することがあります。栄養状態を表すこともあります。

異常があったら「消化器内科」へ

10炎症

炎症反応

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| CRP | 0.30以下 | mg/dL |

| 血清リウマトイド因子 | 15以下 | IU/mL |

CRP

体内で炎症や組織細胞の破壊が起こると血中に増加するたんぱく質です。病状や炎症の重症度を図るうえで重要です。

リウマトイド因子

15 IU/ml以上で陽性の場合、関節リウマチなど炎症性の自己免疫疾患の可能性が疑われます。

異常があったら「内科」「整形外科」へ

11膵機能

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| 血清アミラーゼ | 37〜125 | U/L |

血清アミラーゼは唾液腺、膵臓から分泌される消化酵素です。高値を示す場合、膵炎や総胆管結石などの疾患が疑われます。

異常があったら「内科(消化器内科)」へ

12循環器系

動脈硬化やその原因となる高脂血症は自覚症状がなく、治療や健康管理に対するモチベーションの維持が難しいものです。この検査結果は高脂血症による動脈硬化の進行を見える化していますので是非、生活習慣の改善にお役立てください。

心電図・心拍数

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| 心電図 | 異常所見なし | |

| 心拍数 | 45〜85 | 拍/分 |

心臓の電気的な活動を調べ、虚血性心疾患や不整脈、心拍数異常などの発見に役立つ検査です。

自覚症状がない場合でも突然命に関わる不整脈もあれば、自覚症状があっても心配のない不整脈のこともあり一定の基準により判定を行っています。「要精密検査」と判定された場合はもちろん、「軽度異常」や「再検査」の判定の場合でも、自覚症状や症状の変化を感じる時には受診しましょう。

ABI・血圧脈波検査

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| 動脈硬化 | ABI | 1.00〜1.39 |

| CAVI | 0.0〜7.9 |

上腕と足首の血圧を同時測定し、動脈硬化の程度の指標として「ABI」・「CAVI」「血管年齢」でお知らせしています。詳しくは別紙結果用紙もご覧ください。

ABI

何を調べているの?

血管の閉塞を示し、下肢動脈閉塞疾患の有無調べます。

異常があったら

「下肢動脈閉塞性硬化症」が疑われます。

足の血管の動脈硬化が進行し、血流や酸素供給が阻害され様々な症状が出ます。重症になると潰瘍や壊死で下肢の切断や命に係わることもある疾患です。速やかに受診をしてください。

CAVI

何を調べているの?

血管の硬さを示し、動脈硬化の進行度を示します。

異常があったら

動脈硬化が進行しています。脳動脈や心臓の冠動脈の血管が狭窄したり、硬くなっている可能性があり脳梗塞や心筋梗塞発症のリスクが高まっています。高血圧・糖尿病・高脂血症で通院中の方は治療をしっかりと継続し、結果を主治医にお伝えください。

異常があったら「内科(循環器内科)」へ

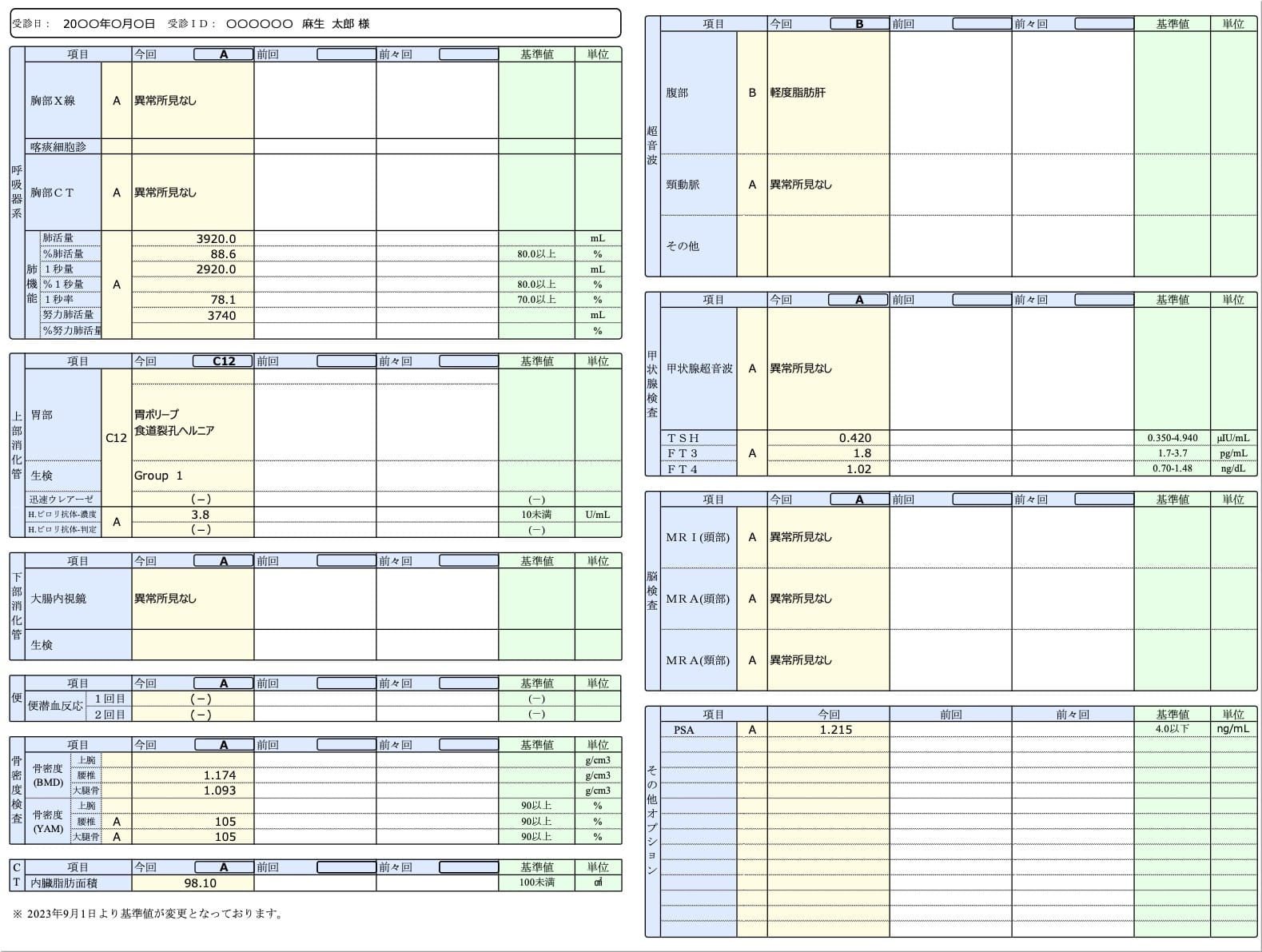

13呼吸器系

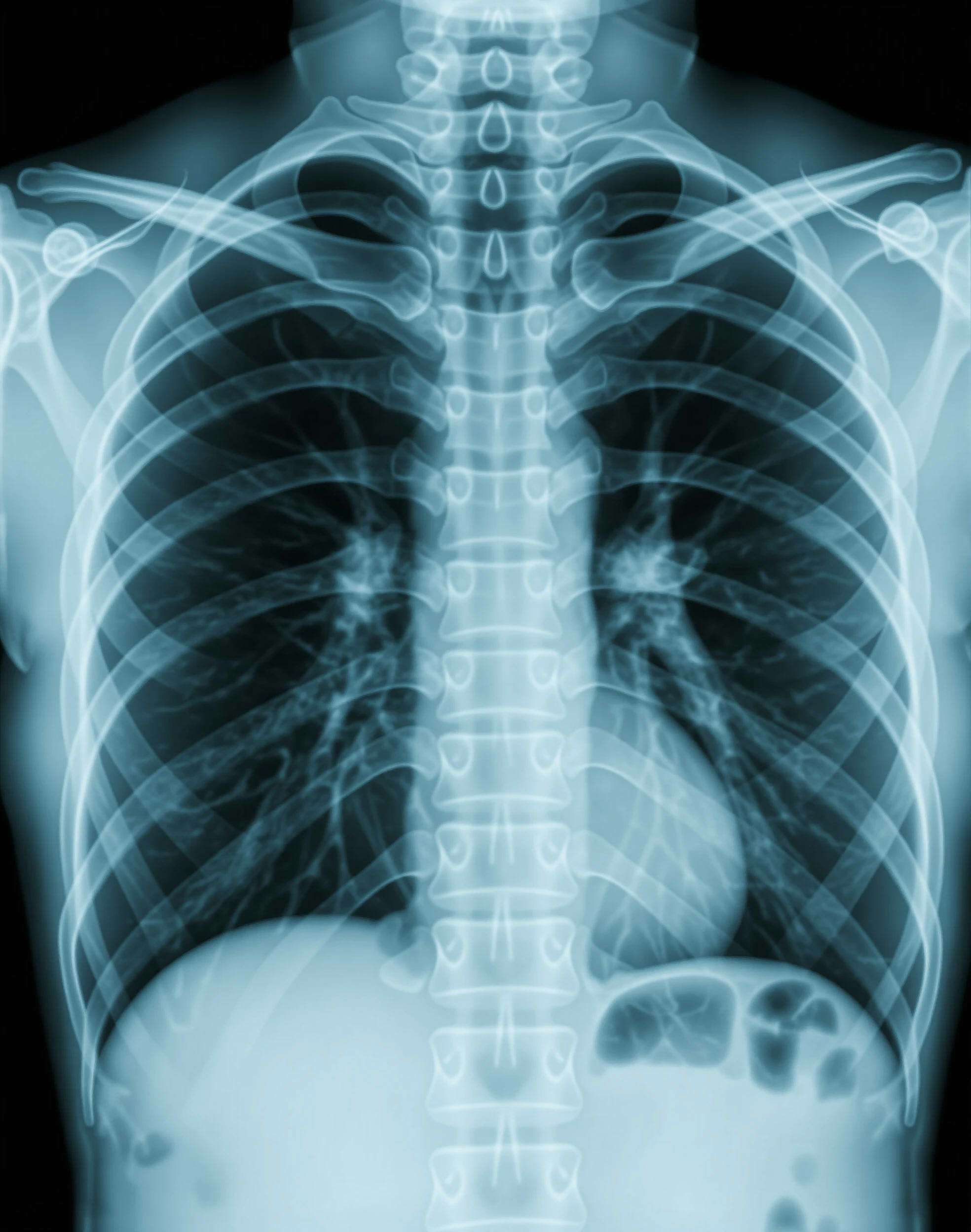

胸部X線

胸部全体を撮影し、肺、心臓、肋骨をチェックしています。

この画像から肺野の異常所見だけでなく、胸水、心臓の異常(心拡大)、肋骨の異常などの有無も確認しています。一定の大きさのある腫瘍は映し出されるため、いわゆる「肺がん検診」として行われる検査です。ただし、ある一定の大きさ以上の腫瘤でなければレントゲン画像ではわからないこともあります。咳が続く、痰の色が気になるなど症状が続いたり違和感を感じる場合には、受診されることをお勧めいたします。

異常があったら「内科(呼吸器内科)」へ

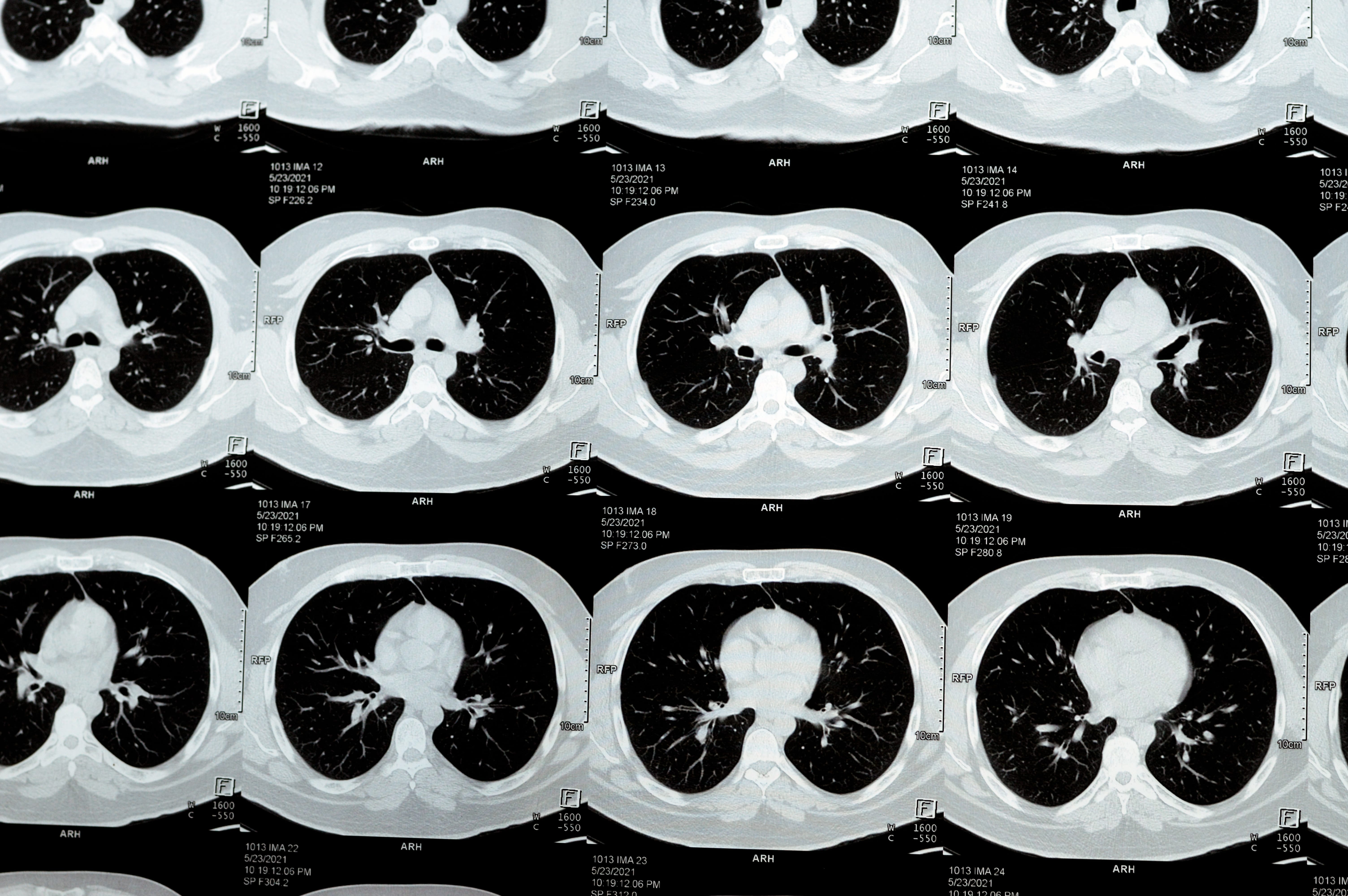

胸部CT

精度の高い肺がん検診です。肺がんだけでなく、その他の肺疾患や縦郭など可視範囲の異常を調べています。

胸部断面のスライスX線撮影です。通常よりもさらに細かい数ミリ単位のスライスである高分解能CTで小さな肺がんの早期発見も目指します。肺がんを疑う所見以外にも、間質性肺炎、肺気腫(COPD)、心臓、大動脈病変の所見がある場合にも要精密検査となります。

異常があったら「内科(呼吸器内科)」へ

肺機能検査

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| 肺活量 | 身長体重による | mL |

| %肺活量 | 80 | % |

| 1秒量 | 80 | % |

| 1秒率 | 70 | % |

肺の硬さや肺の膨らみやすさ、柔軟性を調べて、呼吸機能を評価しています。これにより呼吸機能の低下をきたす肺疾患、特にCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の早期発見が重要です。

低下する機能により、肺の疾患が推定されます。

| 項目名 | 項目の説明 | 異常値がある場合の疾患 |

|---|---|---|

| 肺活量 | 胸いっぱいに空気を吸い込んで、それを全て吐き出したときの量を調べます。 肺活量の基準値は年齢や性別、身長 などによって異なり、成人男性は3500cc、成人女性は 2500cc が目安となります。 |

肺が硬く、呼吸筋が弱くなり肺が十分に広がらない疾患(間質性肺疾患や肺線維症など)が疑われます。 |

| 肺活量の基準値(予測肺活量) 男性:0.045×身長(cm)-0.023×年齢-2.258(L) 女性:0.032×身長(cm)-0.018×年齢-1.178(L) |

||

| %肺活量 | 実測肺活量に対する肺活量の基準値の割合のことです。 | |

| %肺活量の計算式 実測肺活量÷予測肺活量×100 |

||

| 一秒量 | 努力性肺活量のうち、最初の1秒間で吐き出された空気の量のことです。 | 肺の弾力性が失われ、気道が閉塞している状態です。長期的な喫煙で気管支や肺胞に炎症が起こり、肺胞が破壊されているCOPD(慢性閉塞性肺疾患)や気管支喘息などの疾患が疑われます。 |

| 一秒率 | 努力性肺活量に対する1秒量の割合のことです。 | |

| 1秒率の計算式 1秒量÷努力性肺活量×100 |

||

異常があったら「内科(呼吸器内科)」へ

14上部消化管検査

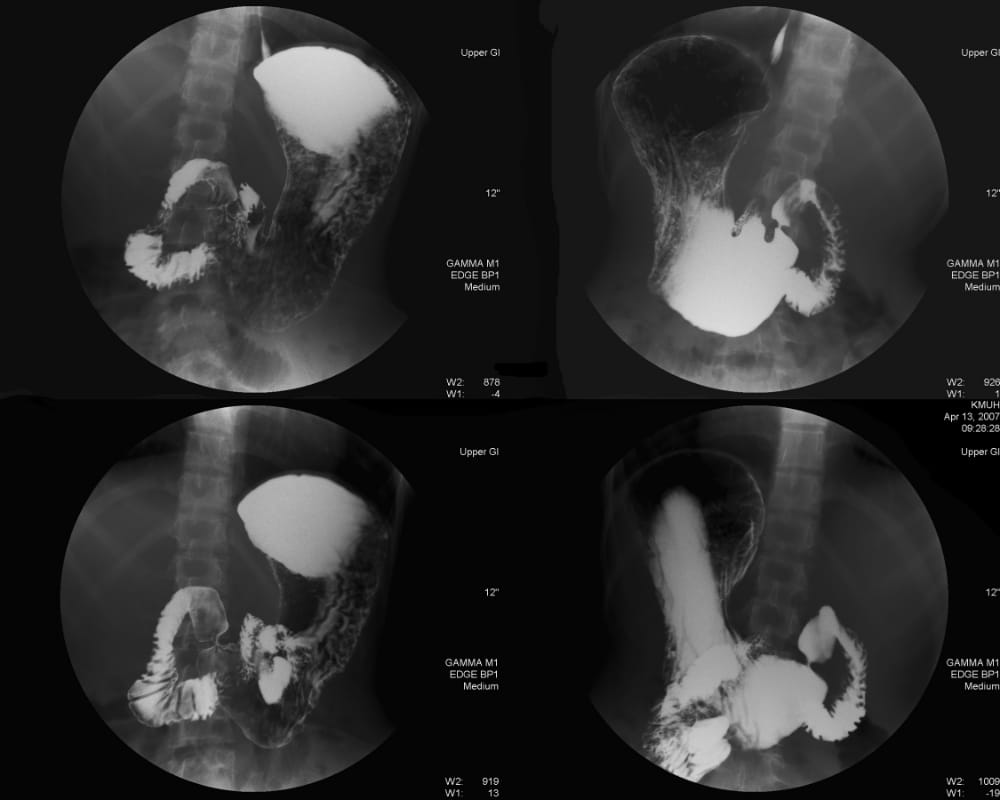

バリウム検査

| 基準値 | |

|---|---|

| 胃バリウム検査 | 異常所見なし |

検査前に内服していただいたバリウムを胃の壁にまんべんなく流し、画像のような写真を撮影し、胃の辺縁の凹凸やしわ、胃のふくらみ具合などを評価して病変の有無を読影判定しています。

間接的な画像診断ですので、異常が疑われる場合には上部内視鏡検査による追加精密検査が必要です。

異常があったら「内科・外科(消化器)」へ

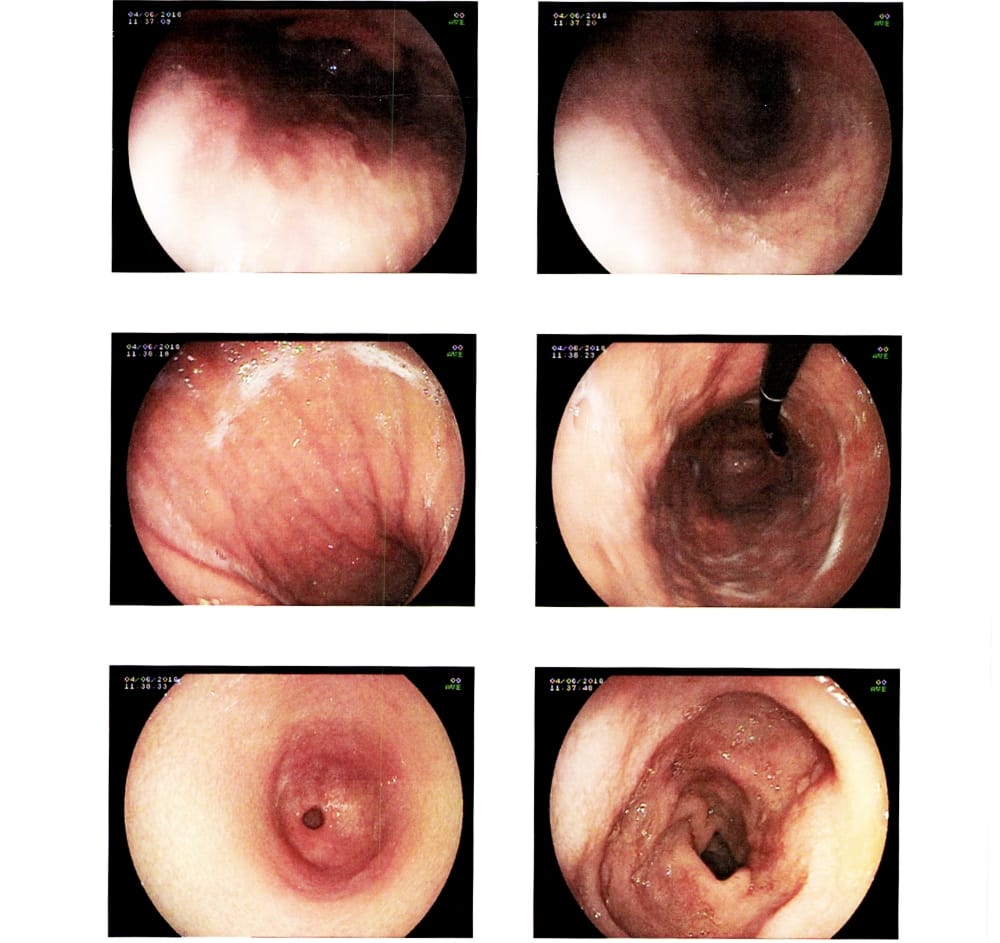

胃内視鏡検査

| 基準値 | |

|---|---|

| 胃内視鏡検査 | 異常所見なし |

胃内視鏡検査では、直接カメラで観察を行い食道、胃、十二指腸までに見られた所見をお伝えしています。

検査実施中に、施行医が所見を見つけ追加検査(ウレアーゼテスト・生検)を行うことがあります。

内視鏡検査中の追加検査について

所見を認めた場合に実施しておりますので当日保険診療として実施されています。

- ウレアーゼテスト:

検査中にピロリ菌の感染を疑う所見を認めた際、その場で感染の有無をチェックする検査です。陽性の場合、除菌治療にスムーズにつなげることができます。 - 生検:

検査中にポリープや胃粘膜の異常所見に対し、一部組織を採取し病理診断を行う検査です。良性、悪性を判断し結果に記載されています。

異常があったら「内科・外科(消化器)」へ

ピロリ菌抗体検査(血液検査)

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| 胃内視鏡検査 | 10未満(ー) | mL |

胃がんの原因となる慢性的な胃炎を引き起こし、さらに胃がん発症のリスクを高めるH・ピロリ菌の感染の有無を調べる検査です。

検査結果が陽性では、ピロリ菌の感染が疑われます。胃の内視鏡検査でも萎縮性胃炎などの所見が認められる場合には、胃十二指腸潰瘍や胃がんリスクの軽減を目的として除菌治療が勧められますので受診をお勧めいたします。

- ピロリ菌除菌治療後の方は半年~1年は抗体価が陰性にならず治療判定にはお勧めできません。治療された病院での検査をお勧めいたします。

異常があったら「内科(消化器内科)」へ

15下部消化管検査

| 基準値 | |

|---|---|

| 下部内視鏡検査 | 異常所見なし |

下部消化管=大腸の内視鏡検査です。

内視鏡検査で、直腸から盲腸までの観察でみられた所見をお知らせしています。

大腸がん検診の1つですが、大腸がんを疑う所見だけでなく、潰瘍性大腸炎、クローン病などの炎症性の大腸疾患が判明することもあります。良性のポリープを認めた際にも切除が望ましい場合もあります。

大腸がんを疑う悪性所見以外にも、精査や治療が必要と判断される場合にはD判定となることがあります。

16便潜血検査

| 基準値 | |

|---|---|

| 1日目 | (ー) |

| 2日目 | (ー) |

2回分の提出していただいた便中の潜血反応を調べています。陽性の場合、大腸がん、潰瘍性大腸炎等腸疾患が疑われます。大腸がん以外に、痔や胃の疾患などで出血があれば陽性となり、出血源の検索として上部下部内視鏡検査による精密検査が勧められます。

異常があったら「内科・外科(消化器内科・外科)」へ

17骨密度検査

| 基準値 | 単位 | ||

|---|---|---|---|

| YAM (若年成人平均値) |

上肢 | 80 | % |

| 腰椎 | 80 | % | |

| 大腿骨 | 80 | % |

YAM値が80%未満「骨量低下」、70%以下「骨粗鬆症」です。

骨密度の低下を早期発見し、大腿部頸部骨折や腰椎圧迫骨折による寝たきりを予防することが重要なため、数値だけでなくリスクも加味して「要指導」「要治療」を判定しています。

このような結果用紙を添付しています。

検査当日には「骨粗鬆症ハンドブック」、結果用紙には「骨密度検査結果のみかた」の解説用紙を同封しています。骨密度検査で重要なのは、同年代との比較ではなく、若い年代(ご自身が最大骨量を持っていた年代)の値YAM値です。女性(閉経によりホルモン低下があるため)・持病(糖尿病やリウマチなど)・家族歴(家族に骨脆弱性骨折した人がいる)に該当する場合、YAM値90%以上でも骨折のリスクがあります。骨折してから治療するのでなく、骨折しないようにする治療が重要です。

異常があったら「整形外科(骨粗鬆症外来)」へ

18超音波検査

腹部

肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓の異常の検索

腹部超音波検査では、腹腔内管腔外臓器(肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓等)の異常がないかの観察を行っています。(肝臓)脂肪肝、肝硬変、肝がんが発見されることがあります。(胆嚢・膵臓)結石や胆嚢がん、閉塞性疾患、膵嚢胞、膵臓がんが発見されることがあります。(腎臓)腎結石や水腎症、尿管結石などが発見されることがあります。生活習慣や食生活による影響の変化も見られやすい臓器のため、生活改善後の再検査をお勧めすること結果の方も多い検査です。アルコールの摂取量や食事内容の見直し、減量などを積極的に行ってください。

頸動脈

脳梗塞のリスクとなる頸動脈の狭窄や血栓の検索

心臓(大動脈)から頭部へ血液を送る重要な血管で、超音波を使い動脈硬化の程度や血管壁のプラーク(血管壁につく隆起性病変)の有無等をチェックしています。プラークは、脳梗塞や脳出血の引き金になります。異常があった場合は、生活習慣改善や高血圧や高脂血症の治療を行い脳血管疾患のリスク低減に努めてください。

甲状腺

甲状腺を実際に観察し、甲状腺がんや腫瘍性病変の有無を確認しています。副甲状腺の観察も同時に行っています。

19甲状腺検査

甲状腺ホルモン(TSH、FT3、FT4)

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| TSH | 0.350〜4.940 | μIU/mL |

| FT3 | 1.7〜3.7 | pg/mL |

| FT4 | 0.70〜1.48 | ng/dL |

女性に多いバセドウ病や橋本病などの甲状腺機能異常症の検索

甲状腺機能低下症

一般にTSHが上昇、FT3,FT4が低下している状況です。橋本病などの女性に多い疾患で、倦怠感、浮腫、体重増加、無月経などの症状がみられ、更年期症候群との鑑別も重要です。

甲状腺機能亢進症

一般にTSHが低下、FT3,FT4が上昇している状況でバセドウ病と呼ばれる女性に多い疾患です。発汗、やせ、動悸、不眠、眼球突出などが特徴的です。症状が似ているために更年期症候群との鑑別も重要です。

20脳検査

脳実質や血管の器質的病変をチェックしています。具体的に確認できる疾患は以下のようなものです。

頭部MRI

脳卒中(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など)の検出やリスクをチェックしています。

頭部MRA

脳動脈の狭窄やくも膜下出血の原因となる脳動脈瘤や、脳動静脈奇形の有無など、虚血性及び出血性脳卒中のリスク発見に役立ちます。

頸部MRA

『脳梗塞』の大きな原因となる、頸動脈の動脈硬化の程度がわかります。

異常があったら「脳神経外科」へ

21その他(腫瘍マーカーなど)

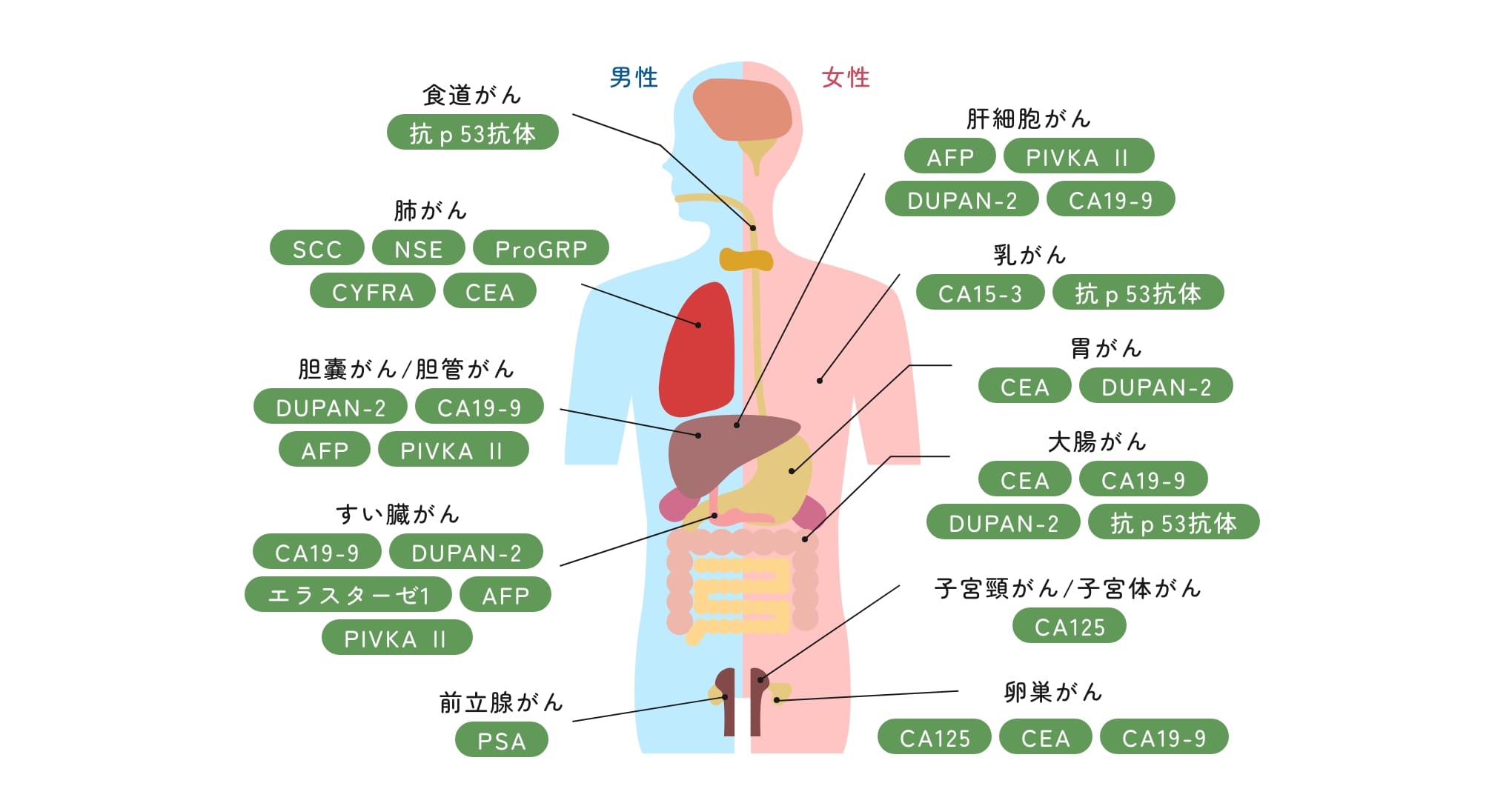

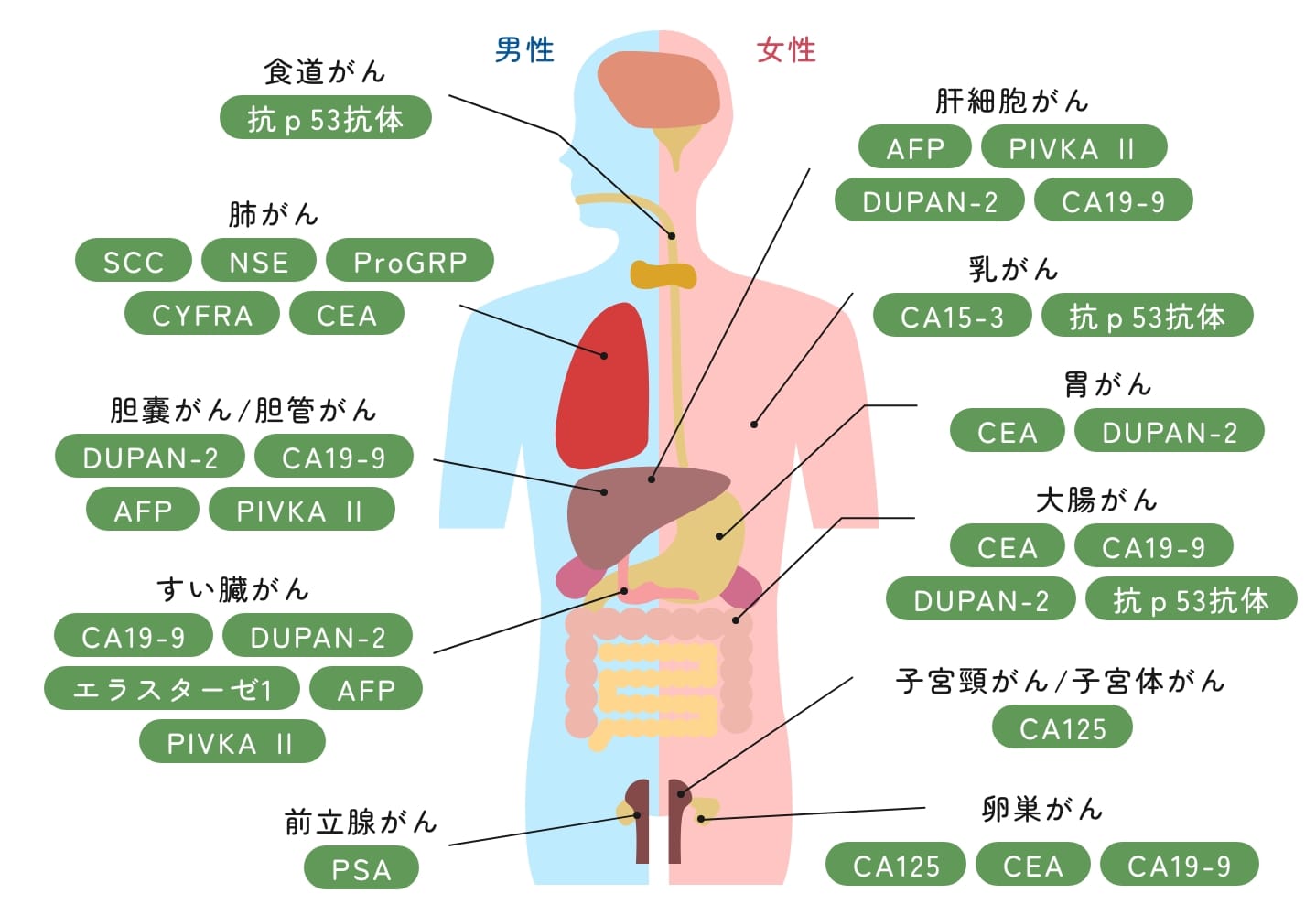

腫瘍マーカー

基準値を大幅に上昇している場合には、何らかの悪性疾患の存在している可能性があります。わずかな上昇の場合には、今後の変化を見ていく必要があります。

腫瘍マーカーとは、主にがん細胞から合成される物質です。上昇がみられる腫瘍マーカーで、ある程度がんの種類が推定することができます。その一方で、がん以外の要因で上昇することもあるため、この検査だけでがんの可能性を否定したり、早期発見に利用できるものではありません。画像検査などの検査と組み合わせ総合的な判断材料として利用することが大切です。

| 項目 | 基準値(未満) | 単位 | 参考になるがんの種類 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| NSE | 16.4 | ng/mL | 肺がんなど | 神経内分泌腫瘍などで上昇する。 |

| SCC | 1.6 | ng/mL | 肺がん/子宮頸がんなど | 扁平上皮がんで上昇します。 |

| CYFRA | 3.6 | ng/mL | 肺がんなど | |

| ProGRP | 81.0 | pg/mL | 肺がんなど | |

| CEA | 5.1 | ng/mL | 胃がん、大腸がん(消化器系がん)など | 主に大腸がんとする消化器系がんで上昇します。 |

| CA19-9 | 37.1 | U/mL | 膵臓がん、胆嚢がん、胆管がん、卵巣がんなど | 消化器がんの中でも、特に膵臓がんに特異性が高いマーカーです。 |

| 抗p53抗体 | 1.31 | U/mL | 大腸がん、食道がん、胆管がん、卵巣がんなど | |

| AFP | 10.1 | ng/mL | 肝細胞がんなど | 主に膵臓がんに特異性が高いマーカーです。 |

| DUPAN-2 | 151 | U/mL | 膵臓がん、肝細胞がん、胆嚢がん、大腸がん、胃がんなど | |

| PIVKA-II | 40 | mAU/mL | 肝細胞がんなど | |

| CA125 | 35.1 | U/mL | 卵巣がん、子宮がん、子宮内膜症など | 卵巣がん、子宮がんに特異性が高く、子宮内膜症や月経中でも上昇することがあります。 |

| CA15-3 | 31.4 | U/mL | 乳がんなど | 乳がんに特異性の高いマーカーです。 |

| エラスターゼ1 | 301 | ng/dL | 膵臓がんなど | |

| PSA | 4.001 | ng/mL | 前立腺がん | 前立腺がんに特異的にみられる腫瘍マーカーで、唯一がん検診としても採用されています。前立腺肥大症でも上昇することがあります。 |

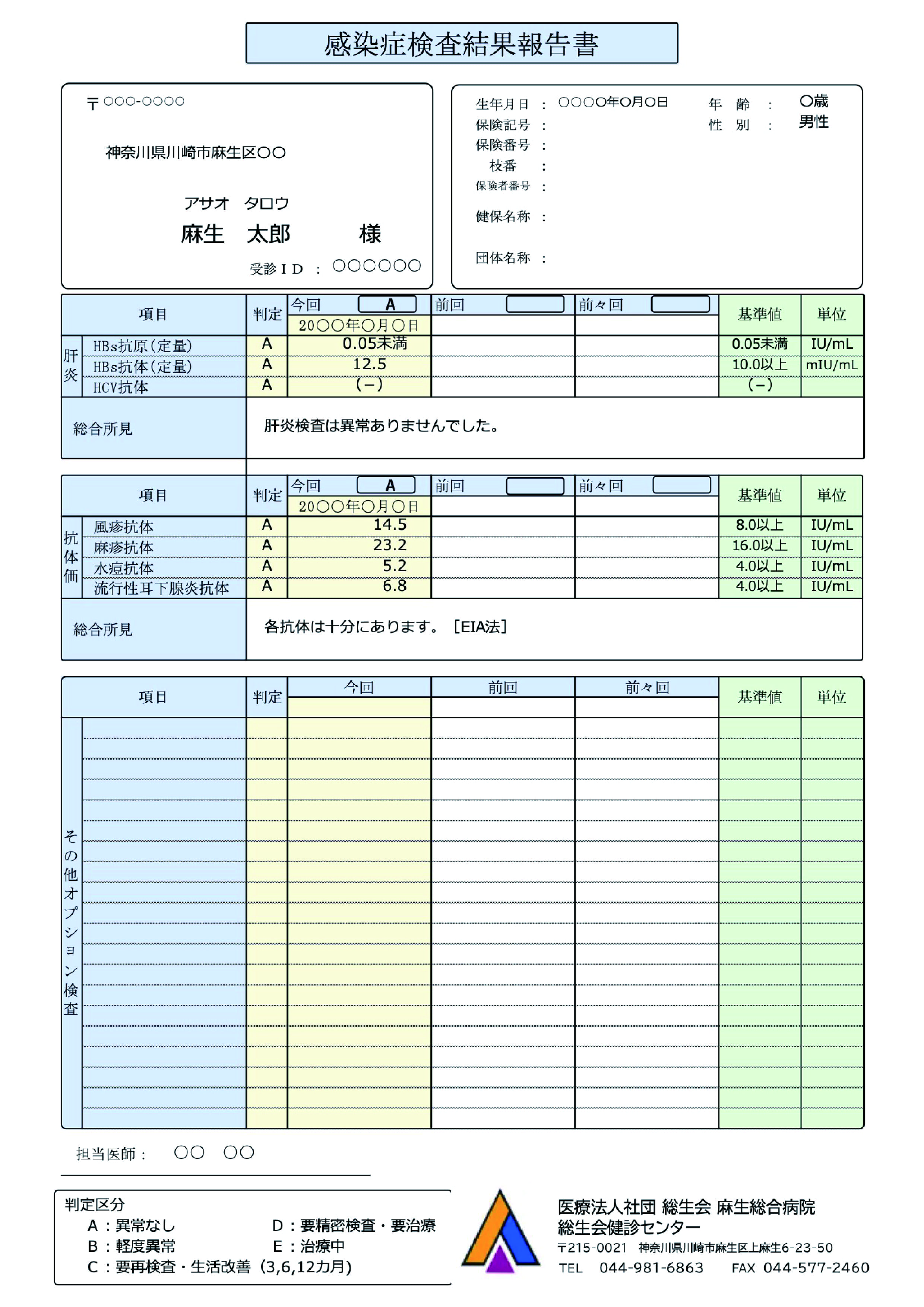

22肝炎検査

B型肝炎検査・C型肝炎検査

| 基準値 | 単位 | |

|---|---|---|

| HBs抗原(定量)CLIA法 | 0.05未満 | IU/mL |

| HBs抗体(定量)CLIA法 | 10.0以上 | mIU/mL |

| HCV抗体(定性)CLIEA法 | (ー) |

ウイルス性肝炎を調べています。

HBs抗原が陽性、HCV抗体が陽性の場合、それぞれB型肝炎、C型肝炎が疑われます。

各検査項目の説明

| 検査内容 | 陽性の場合 | |

|---|---|---|

| HBs抗原 | HBV感染の有無を判定する際に行われる検査 | HBV(B型肝炎)感染が疑われる。 |

| HBs抗体 | HBVの感染を防御する働きがあり、免疫が出来ていることを示す項目 | 過去のHBVに感染、または、ワクチン接種により抗体が獲得されている状態 |

| HCV抗体 | HCVに感染すると体内で作られる抗体 | 値が高いと現在の感染、値が低いと過去の感染が疑われる |

※B型肝炎抗体(HBs抗体)について

HBs抗体は、ウイルスに対する免疫があるかどうか(抗体の獲得)をみる項目です。

B型肝炎の免疫を獲得する方法は、「ワクチン接種による獲得」と「ウイルス感染による自然獲得」です。このため、この項目はワクチン接種歴のある医療従事者などが確認のために選ぶことの多い検査です。

なお、人間ドックコースやオプション検査で肝炎検査をご希望された場合、感染の有無を調べる目的の「肝炎抗体2項目セット(B型肝炎抗原、C型肝炎抗体)」で実施しております。

現在、B型肝炎ワクチンは定期接種(小児の予防接種)となっており、積極的に予防対策が勧められています。今回の結果を踏まえて、B型肝炎ワクチン接種をご希望の方は当センターまでお問い合わせください。

23感染症4種(麻疹・風疹・水痘・おたふくかぜ)抗体

| 基準値 | |

|---|---|

| 麻疹(EIA法) | 16.0以上 |

| 風疹(EIA法) | 8.0以上 |

| 水痘(EIA法) | 4.0以上 |

| ムンプス(EIA法) | 4.0以上 |

麻疹、風疹、水ぼうそう、おたふくかぜ、のそれぞれに対する免疫(抗体)があるかどうかを調べています。基準値よりも低い値の場合には、ウイルスに対して脆弱であり感染したり重症化するリスクがあります。また実際に水ぼうそうに罹ったにもかかわらず抗体が低い場合には、「帯状疱疹」を発症するリスクがあります。

これら4種の感染症は、小児定期接種(小児期の予防接種)が行われている代表的なウイルス性疾患です。これらの感染症は数年ごとに大流行したり、妊娠中に母体が感染すると胎児に影響が出たりするため、成人になっても無関係ではありません。

測定結果が基準値よりも低い場合、免疫力(抗体)が不十分な状態です。

「抗体」は予防接種により獲得する場合と、実際にウイルスに感染して獲得する場合がありますが、どちらの場合も年齢とともに抗体が減少していくことがあります。小児期の予防接種の効果が低下している場合や、小児期の接種歴が不確か、接種回数が不十分な場合にはワクチン接種が推奨されています。今回B判定となった方は、下記の表をご参考にワクチン接種をご検討ください。

抗体価と推奨予防接種回数

| あと2回の予防接種を推奨 | あと1回の予防接種を推奨 | |

|---|---|---|

| 麻疹(EIA法) | 2.0未満 | 2.0以上 16.0未満 |

| 風疹(EIA法) | 2.0未満 | 2.0以上 8.0未満 |

| 水痘(EIA法) | 2.0未満 | 2.0以上 4.0未満 |

| ムンプス(EIA法) | 2.0未満 | 2.0以上 4.0未満 |

帯状疱疹について

一度感染した水ぼうそうのウイルス(水痘ウイルス)は生涯、背骨の神経節に潜んでいます。抗体が低下してくると、疲労や何らかの原因で免疫力が低下した際に神経節のウイルスが活発化し「帯状疱疹」を発症します。帯状疱疹はワクチンで予防や重症化のリスクを下げることができます。詳しくはワクチンのページをお読みください。(令和7年4月より川崎市では定期接種となる予定です。)

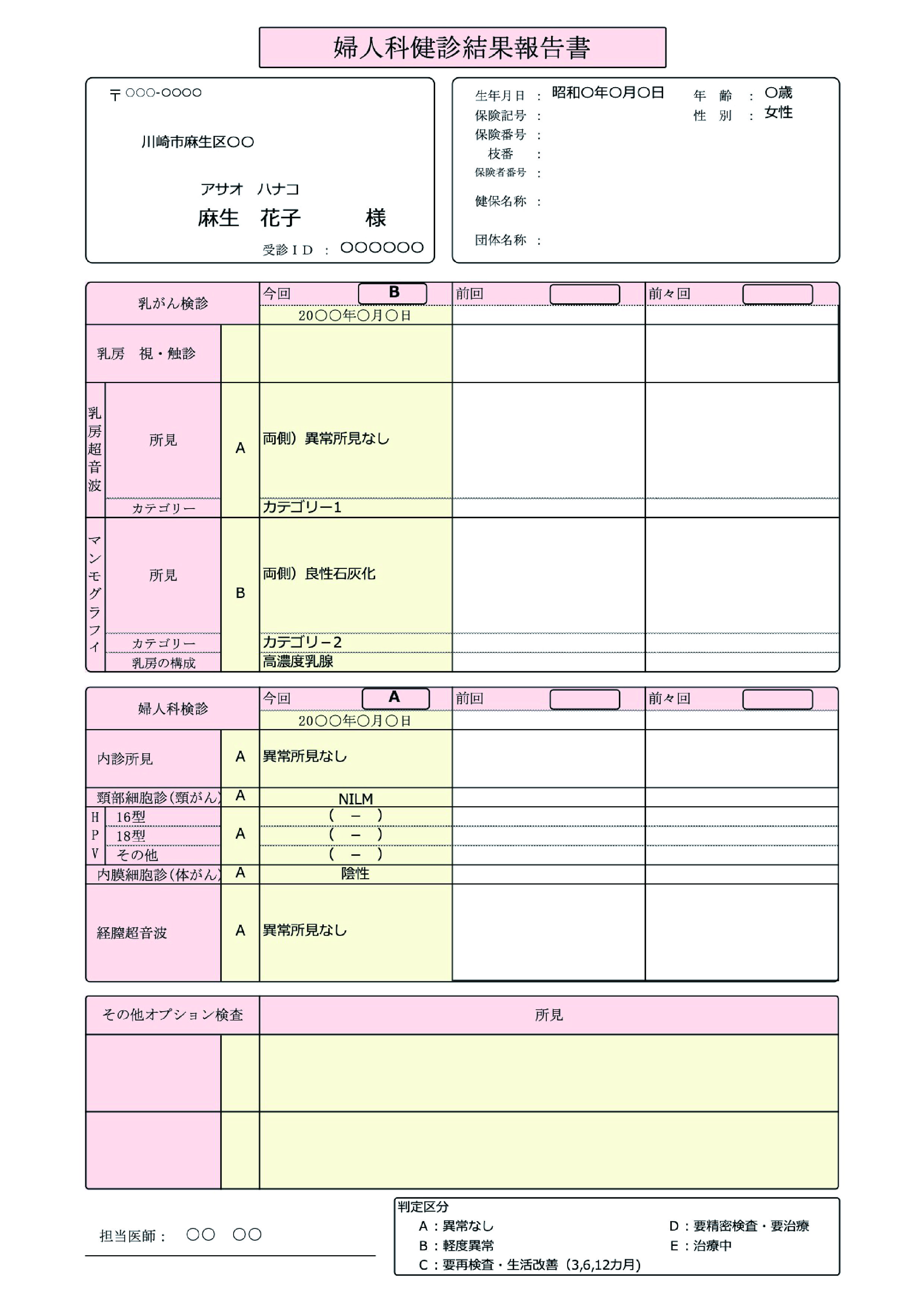

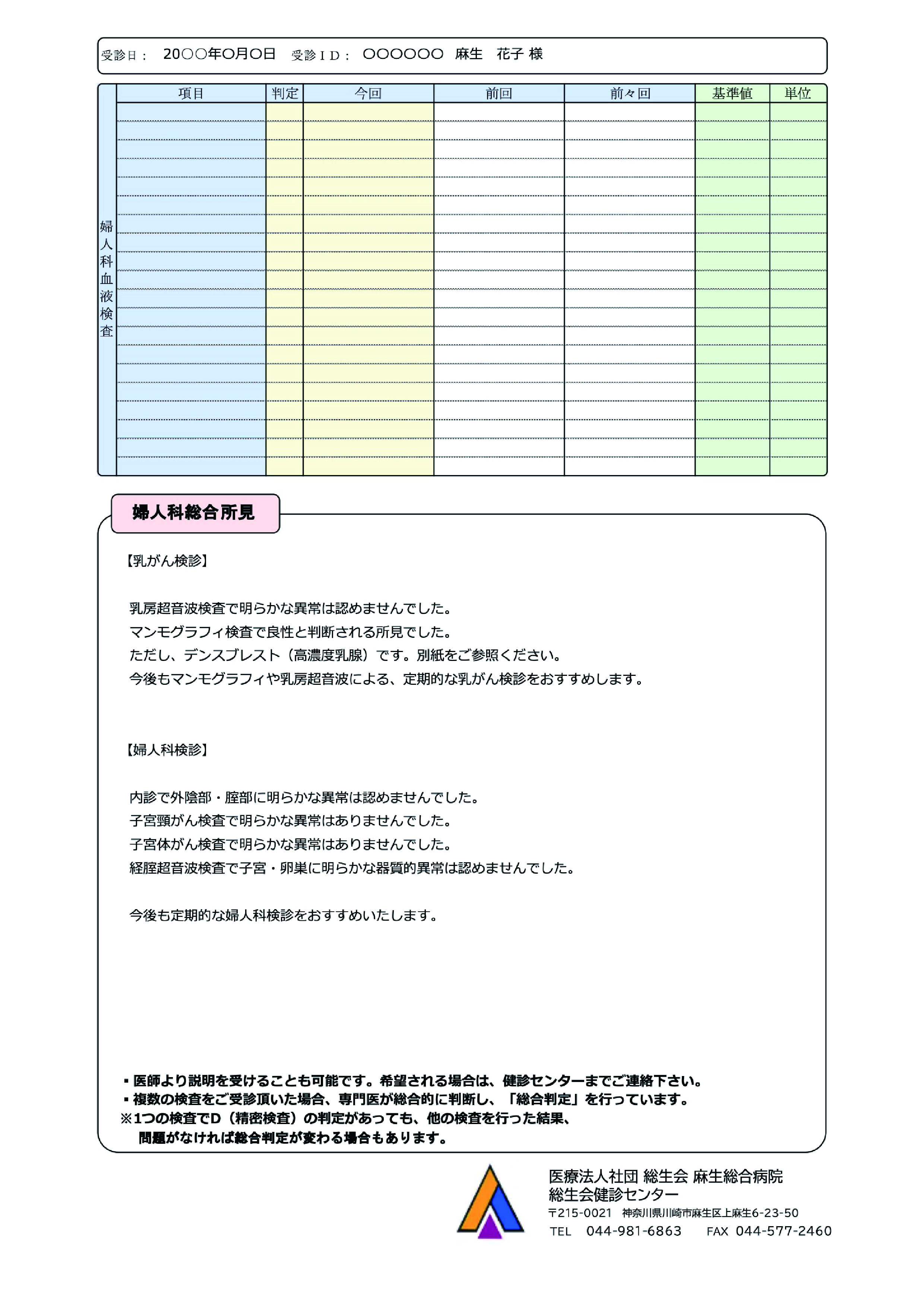

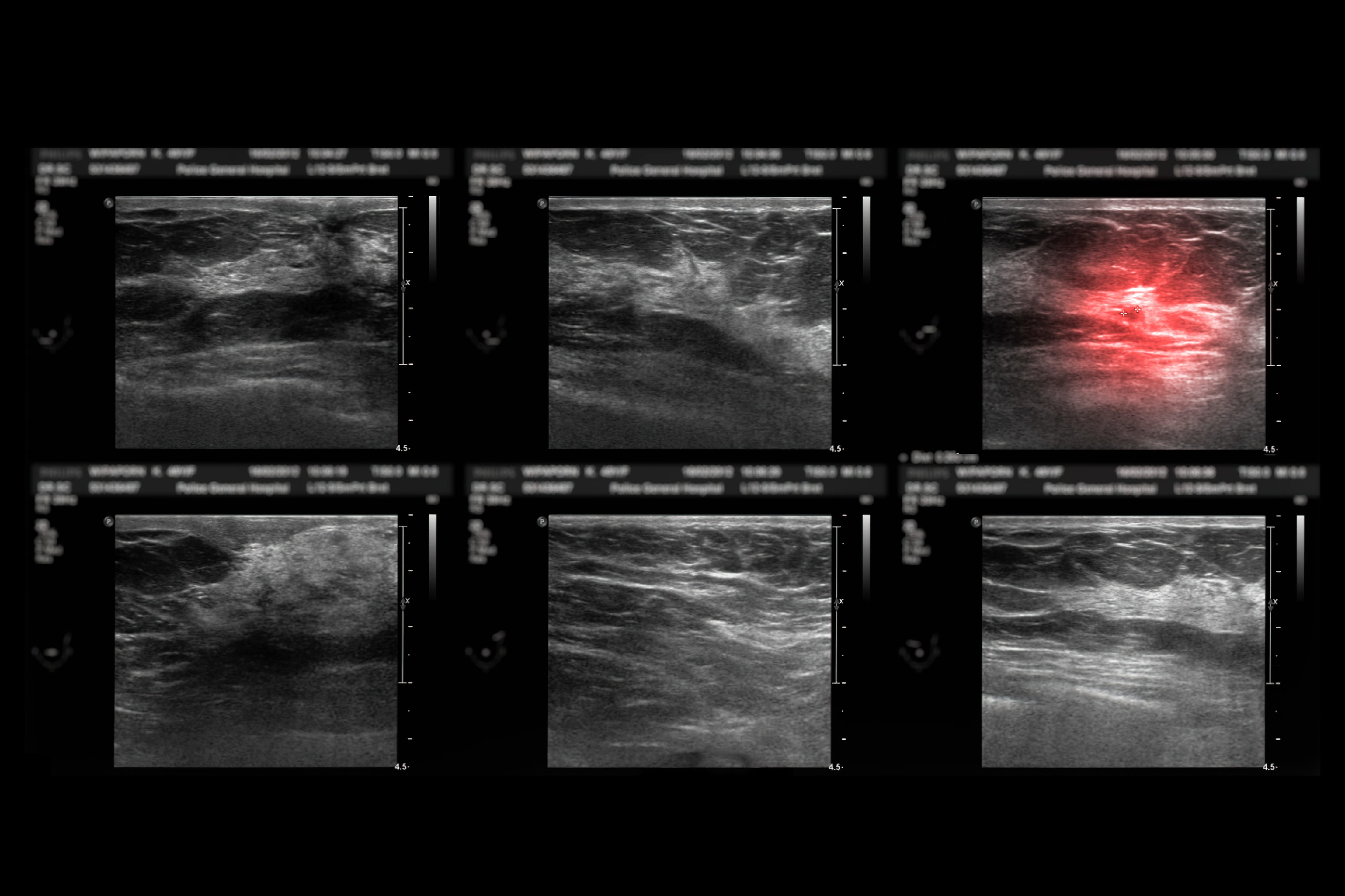

24乳房超音波

| 基準値 | |

|---|---|

| 乳房超音波検査 | カテゴリー1または2 |

両側の乳房、鎖骨・腋窩リンパ節まで広範囲に観察して乳がんを見つける検査です。

乳がん健診のカテゴリー分類

- カテゴリー1:異常ありません

- カテゴリー2:良性と判断される所見があります

- カテゴリー3:良性の可能性が高いが悪性も否定できません

- カテゴリー4:悪性が疑われる所見があります

- カテゴリー5:悪性の可能性が高い所見があります

良性の腫瘤(主に線維腺腫など)が見つかることもよくあります。良性でも1㎝以上を超える大きさがある場合には1年後の再検査をお勧めしています。また良悪性の判断が難しい腫瘤であった場合にも、念のための追加検査をお勧めすることがあります。

乳腺症とは

異常所見ではありませんが、女性ホルモンの影響や年齢、内服薬などの影響により、乳腺組織が発達して不均一な超音波の画像となり異常所見や正常所見の見分けがつきにくいことがあります。妊娠中や授乳中の場合には特に顕著なため、断乳して半年ほどが経過してからの検査をお勧めしています。

異常があったら「乳腺外科、または当健診センター」へ

25マンモグラフィ

| 基準値 | |

|---|---|

| マンモグラフィ | カテゴリー1または2 |

2方向の乳房のレントゲン写真で乳がんをみつける検査です。

(5段階のカテゴリー評価+乳房の構成)

マンモグラフィの評価=異常所見の有無(カテゴリー分類)+乳房の構成です。

異常所見の有無「カテゴリー分類」

乳がん健診のカテゴリー分類

- カテゴリー1:異常ありません

- カテゴリー2:良性と判断される所見があります

- カテゴリー3:良性の可能性が高いが悪性も否定できません

- カテゴリー4:悪性が疑われる所見があります

- カテゴリー5:悪性の可能性が高い所見があります

レントゲン画像に所見が全くない状態をカテゴリー1、所見があった場合には、良性~悪性の可能性を判断してカテゴリーの2~5段階で判定されています。

マンモグラフィ画像の精度の参考指標「乳房の構成」

乳房の構成

乳腺の構造は年齢差、個人差があり、以下の4タイプにわかれます。

- 脂肪性:乳腺組織がほとんどなく脂肪組織のみ

- 乳腺散在:大部分が脂肪組織の中に乳腺が散在する

- 不均一高濃度:大部分が乳腺組織の中に脂肪が混在する

- 極めて高濃度:乳腺組織内にほとんど脂肪が存在しない

検査の精度に影響を与える「デンスブレスト(高濃度乳腺)」を知らせるため、乳房の乳腺組織と脂肪組織の比率である「乳房の構成」も判定してお伝えしています。

- 「デンスブレスト(高濃度乳腺)」については、結果に同封している川崎市のパンフレット、当センターの結果解説をご参照ください。

異常があったら「乳腺外科、または当健診センター」へ

マンモグラフィで異常が指摘された場合、まずは乳房超音波検査による追加精密検査となります。乳房超音波による精密検査(保険診療)を当センターにてお申込みいただけます。その結果でさらに追加精密検査が必要な際には当院またはご希望の施設の「乳腺外科」にご紹介いたします。D要精密検査となった場合には、まずは健診センターまでご連絡ください。

26婦人科内診

この検査では、婦人科内診でわかる疾患、子宮脱・子宮頸管ポリープ・膣炎・外陰部皮膚炎などをチェックしてお伝えします。

D判定になったら

「子宮頸管ポリープ」は婦人科外来でほとんどなく痛みもなく切除できます。切除したポリープは病理検査を行い良悪性を調べますので、まずは婦人科を受診してください。

「子宮脱」は膣から下垂した子宮が飛び出してくる疾患です。程度により症状は様々ですが、排尿のトラブルや日常の違和感などがあっても長期間人に相談できずにいる方は少なくありません。珍しいことでも恥ずかしいことでもなく、女性であればだれでも年齢を重ねると自然に抱える変化です。治療で大きく日常が改善することもあります、まずは安心して婦人科にご相談ください。

異常があったら「婦人科」へ

27子宮がん検診(子宮頸部細胞診・HPV検査・子宮内膜細胞診)

子宮頸部細胞診

| 基準値 | |

|---|---|

| 子宮頸部細胞診 | NILM |

子宮膣部から採取した細胞の良悪性を調べ「子宮頸がん」の可能性を調べています。

「NILM 異常なし」以外の結果が記載されていた方は結果同封の解説用紙をご参照ください。

子宮頸がん前がん病変

子宮頸がんは、HPVヒトパピローマウイルスの感染により引き起こされることがほとんどで、異形成の段階を経て比較的ゆっくりと進行していきます。このため、定期的な子宮頸がん検診を行っていればほとんどの場合、早期発見できる病気です。このため、子宮頸がんとなって子宮を失い妊娠の機会を喪失することのないよう「異形成」が疑われる段階から知らせて定期検査や治療を行うため、この段階が疑われる場合にもD判定となります。

子宮頸がんの種類(扁平上皮がんと腺がん)

子宮頸がんはほとんどの場合、子宮膣部の扁平上皮細胞から発生する「扁平上皮癌」です。しかし、まれに子宮膣部の腺上皮細胞から発生する「腺癌」の場合があります。このため、細胞診では扁平上皮系の異常細胞なのか、腺系の異常細胞なのかまでを分類して結果報告されます。

「NILM 異常なし」以外の結果が記載されていた方

こちらのベセスダ分類表をご覧ください。

異常があったら「婦人科」へ

「ASC-US(Atypical Squamous Cell of Undetermined Significance)」の略で、「意義不明な異型扁平上皮細胞」の意味で明らかに異形成があるとは言えないが正常ともいえない細胞が見られている状態です。

この場合、まずは異形成の可能性があるのかどうかをHPV検査によって判別します。これは追加検査として診療で行うことができます。ただし、当院の場合受診せずにHPV検査を追加で行うことができます。

細胞診検査を液状検体法で行っているため、健診当日の検体の残りの液体でHPV検査が実施できます。再度内診台にのって検査を受ける必要がありませんので、健診センターまでお申し込みください。結果は、麻生総合病院 婦人科でお聞きいただきます。(要予約)

HPV検査

| 基準値 | |

|---|---|

| HPV 16型 | (ー) |

| HPV 18型 | (ー) |

| HPV その他 | (ー) |

子宮頸がんの原因であるハイリスクヒトパピローマウイルス(HPV)感染の有無を調べています。(ハイリスクHPV16型/18型/その他の3分類について判定されます。)

現在、日本ではHPV単独検診は試験的に始まったばかりです。(2024年4月より、一部の市町村でHPV単独検診が開始さています。)

30~60歳の女性に対してHPV単独検診が行われた場合の流れとして、3種すべて陰性の場合は、次回の健診は5年後でよいとされています。

3種のうちどれか1つでも陽性の場合は、細胞診検査を追加実施します。

- 細胞診検査 異常なしの場合:1年後再HPV検査

- 細胞診検査 異常ありの場合:コルポ下生検による精密検査

となっています。当センターでは、上記流れを参考に同時に行った子宮頸部細胞診の結果とあわせて総合的に判定させていただいておりますので「婦人科健診結果報告書」の総合所見欄をお読みください。

子宮内膜細胞診

| 基準値 | |

|---|---|

| 子宮内膜細胞診 | classⅠまたはⅡ(陰性) |

子宮内腔から採取した細胞の良悪性を調べ「子宮体がん」の可能性を調べています。

子宮内腔の細胞採取は、閉経後の子宮口閉鎖などにより、時に容易ではないこともあるため「陰性」や「陽性」という結果以外に「検体不十分」や「再検査」などの判定となることもあります。また、検査感度と言ってがんの場合に検査結果が悪性でる確率がやや低い検査でもあります。つまり採取された一部の細胞では病気の判断が難しいこともあるということです。このため何度か疑わしい場合には検査を繰り返したり、「陰性」であった場合にも、その後も不正出血が見られたり、なんとなくおりものが気になるなど、違和感が続いた場合には婦人科を受診することが大切です。

ご希望オプション検査としては行っておりませんが、主に「川崎市子宮頸がん検診」の際に医師より必要と判断された方に、そのほかの婦人科検診の際にも医師との相談で行っている検査です。

28経腟超音波

器質的婦人科疾患の有無をチェックしています。下記のような疾患が見つかることがあります。

- 良性疾患:子宮筋腫、子宮内膜症性疾患(子宮腺筋症・チョコレート嚢腫)、卵巣嚢腫

- 悪性疾患:子宮内膜増殖症、子宮体がん、卵巣癌 など

異常が見られた場合、精密検査が必要な場合があります。

良性疾患でも未閉経の場合には、ホルモン依存性に増大したり月経困難症状をきたすことがあります。このため同じ疾患でも、要精密検査や経過観察でよい場合がありますので腫瘤の大きさやご年齢によって総合判定しています。

悪性疾患が疑われる場合には、超音波検査で診断がつくものではありません。MRIなどの画像診断が必要ですので精密検査をお受けください。

異常があったら「婦人科」へ

29婦人科その他オプション・婦人科血液検査

女性プラスオプション検査(+月経困難症)

血液一般 Hb(ヘモグロビン) 腫瘍マーカー(CA19-9 CA125)

治療が必要な月経困難症を調べる検査です。

貧血を調べ「過多月経」を発見し、CA19-9・CA125から「子宮内膜症」の可能性を調べます。

「1か月の約半分が、月経にまつわる症状や近づいてくるたびに憂鬱になる気持ちとともに過ごす日々」これは仕方ないことでも、当たり前のことでもありません。

月経困難症は仕方のないものではなく、積極的に治療することが勧められています。 その理由として、多くの場合「子宮内膜症」が関連しており不妊症や将来の生活習慣病につながることがわかっています。また、様々な症状に悩まされる期間が毎月あること自体、月経困難症による生活の質の低下は女性にとって大きな問題です。月経による体調不良で教育やキャリア形成の過程での影響、精神的負担は女性の経済的損失の視点でも明らかとされています。今回の結果で異常が見られた場合はもちろん、数値では問題ない場合でも治療を考えるきっかけにしてください。

異常があったら「婦人科」へ

女性プラスオプション検査(+ウイメンズヘルス)

- 感染症(B型、C型肝炎)

-

感染症(梅毒)

RPR (ー) TPHA (ー) -

感染症(クラミジア)

クラミジアIgA/IgG 陰性(ー)(C.O.I)0.900未満 - AMH(抗ミュラー管ホルモン) 詳しくは下記をお読みください。

重要な性感染症と卵巣年齢(卵巣予備能)のチェックしています。陽性があった場合にはパートナーと同時に治療を行う必要があります。また、AMHはあくまで卵巣予備能を調べる検査で妊娠はまだ先まで大丈夫、もう厳しいなどをお伝えできるものではありません。今後のライフプランを考えるうえで1つの参考材料としてお役立て下さい。

感染症(B型、C型肝炎・HIV・梅毒・クラミジア)

どれも性交感染するだけでなく、妊活、妊娠出産の際に女性に影響のある項目です。陽性があった場合には抗生物質の内服などの治療が必要です。(パートナーがいる場合には同時に治療することが望ましいです。)クラミジア陽性の場合、治療が必要なだけでなく不妊症となるリスクがあります。妊娠がなかなかうまくいかないと感じた場合には卵管閉塞を疑い検査をご検討ください。

AMH(抗ミュラー管ホルモン)

よく「卵巣年齢」という言葉で説明されていますが、正確には「卵巣予備能」を知る検査で結果を年齢でお知らせするわけではありません。卵巣に残存する原始卵胞の数を反映した数値で、年齢の平均値よりも低かった場合に、年齢の割に卵子が少ない(予備能が低い)と考えます。しかし、どんなに値が高くても、年齢とともに低下すると言われる卵子の質も妊娠には重要な要素のため、この値で妊娠できる可能性が図れるものではありません。このため、値により一喜一憂するのではなく、この検査結果を妊活のタイミングなどライフプランに役立てたり、妊娠に不安を感じた際に生殖医療専門医に相談するきっかけにしてください。

年齢別の平均値は以下のとおりです。

| 年齢 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46~ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| AMH | 2.27 | 1.90 | 1.80 | 1.47 | 1.30 | 1.00 | 0.72 | 0.66 | 0.41 | 0.30 |

AMH値の具体的な解釈について。

基本的には上記の表より実年齢の平均値を基準値のように考え判定しています。AMHは残存卵胞が多いほど高く出ますが、高ければよいというわけではありません。「多嚢胞性卵胞症候群」という排卵障害をきたし、不妊につながる病態ではAMHが高値となります。

このため、AMHが高い傾向の場合、AMHが6以上の場合は月経不順や無月経が明らかな場合には婦人科への相談や、妊活中の方には不妊症を疑うようにお伝えしています。

AMHが低い場合には、数値が2以上平均未満の場合は、妊娠には影響がでない範囲ですが、この範囲でも妊活中に妊娠に至らないと感じる場合には受診を検討することをお勧めします。ただし、数値が2未満の場合で挙児希望のある方は、早めに不妊治療を始めましょう。特に、0.5未満の場合は30歳代や40歳代前半で月経不順や無月経がある場合や、挙児希望がある方は、早発卵巣不全の可能性があるため婦人科医へのご相談ください。

異常があったら「婦人科」へ

女性プラスオプション検査(+妊活)

- 感染症 (HIV・梅毒・クラミジア)→陰性(ー)

- AMH(抗ミュラー管ホルモン) 年齢別平均値表 参照

-

ビタミンD

25-OHビタミンD 20pg/ml以上

- 精子不動化抗体 基準値(ー)

妊活中でなんとなく不妊症の不安を感じ始めている方や、専門の病院(生殖医療施設)へのハードルが高く悩んでいる方などに、不妊症の精密検査の際に行う検査の一部です。不妊症のリスクを高める「クラミジア」、妊活中には必ず治療が必要となる重要な「感染症」、不妊症の可能性や、不妊治療の必要性の参考材料にもなる「AMH」、不妊症の大きな原因となる「抗精子抗体」をチェックしています。

-

感染症(B型、C型肝炎・HIV・梅毒・クラミジア)

性交感染するものや、妊活、妊娠出産の際に女性に影響のある項目です。

-

HIV

陽性の場合には追加精密検査が必要です。HIVは現在は治療も大変進んでいます、まずは受診をしてください。

-

梅毒

近年、感染者が増加している感染症で2項目とも陽性の場合には感染を疑います。まれに、感染がなくても2項目のうち一方が陽性となることがあります(生物学的擬陽性)、この場合にも追加検査を行い確認が必要となります。

-

クラミジア

2種類の抗体をセット測定しています。

IgA陽性・・・現在の感染を疑います。ご本人、パートナーともに抗生物質による治療が必要です。

IgGのみ陽性・・・過去に感染している可能性があります。女性の場合、自覚のないクラミジア感染で卵管閉塞を起こしていることがあります。卵管閉塞は不妊症の原因となるため、妊娠がうまくいかないと感じる場合には検査をお勧めいたします。 -

AMH(抗ミュラー管ホルモン)

-

ビタミンD

近年、ビタミンDは数多くの不妊クリニックで測定される検査です。ビタミンDは骨に需要なだけでなく、抗がん作用や免疫抑制作用などでも大変注目される物質です。ビタミンDが妊娠率や流産率に影響を与えていることが様々な研究調査で明らかになっています。ビタミンD濃度と体外受精の成績に関する多くの論文でも「不足」している女性に比べて「十分」な女性は明らかに高い妊娠率・出産率を認めています。こういった研究結果からも、今回、ビタミンDが不足や不十分であった方は、葉酸+ビタミンDといったサプリメントを積極的に摂取することをお勧めいたします。

-

精子不動化抗体

精子を攻撃する自己抗体で、精子を不活化させ卵子との受精を妨げ不妊の原因として重要です。血液検査で調べますが、抗体自体は子宮頸管、子宮腔内、卵管などにも存在し、受精までのあらゆる過程で悪影響をおよぼす可能性があります。抗体価が高いほど自然妊娠が難しくなると考えられていますが、変動する抗体でもあるために低い状態の時には自然妊娠することもあると言われています。

異常があったら 「婦人科」へ

女性プラスオプション検査(+更年期)

明確な更年期や閉経のホルモン基準値はありません。

1年以上の無月経やFSH 40 mIU/mL 以上かつ血中 E2 値 20 pg/mL 以下を参考とします。

更年期症候群とは閉経を迎える前後5年間程度の期間に診られる、様々な心身の不調や変化です。 女性ホルモンの値の劇的な変化を迎えるために、HRT(ホルモン補充療法)の有用性も明らかになっています。必ず更年期症候群になるわけでもなく、治療が必要となるものではありません。今回の結果は、婦人科へ相談してみようというきっかけや、治療法があることを知る機会にしてください。また更年期ではなく、似たような症状の疾患(甲状腺機能異常症、関節リウマチ)の鑑別もしています。

更年期症候群では症状も程度も人それぞれです。「ホットフラッシュ」「ほてり、発汗」などは特徴的ですが、その他はほかの疾患でも見られることがあります。「めまい」は耳鼻科的疾患、「関節痛」は整形外科的疾患との鑑別が必要です。しかし、右のような症状にいくつも当てはまり、他の診療科での検査では特に異常がない場合には婦人科での治療が大きな助けになることもあります。月経が不定期になっていたり、今回の検査で女性ホルモン値に変化がある場合には有効な可能性が高くなります。月経が定期的で、ホルモン値が正常でも様々なアプローチの治療がありますのでまずは相談をしてみてください。

- 顔がほてる

- 汗をかきやすい

- 腰や手足が冷えやすい

- 息切れ、動悸がする

- 寝つきが悪い、または眠りが浅い

- 怒りやすく、すぐイライラする

- くよくよしたり、憂うつになることがある

- 頭痛、めまい、吐き気がよくある

- 疲れやすい

- 肩こり、腰痛、手足の痛みがある

- トイレが近い、尿もれがある

- 膣や尿道がヒリヒリする、性交痛がある

異常があったら 「婦人科」へ